Nel 1851, il sogno romantico della Poesia sembrava ormai svanito, sostituito dalla realtà vittoriana. L’immaginazione e la poesia lasciarono il posto al pragmatismo, all’utilitarismo e al progresso materiale. Lo stupore per il sublime della natura fu sostituito dalla meraviglia per le conquiste tecnologiche.

Era difficile vivere come persona di fede mentre la scienza forniva risposte alle questioni riguardanti la vita. Era difficile concepire l’utilità dell’arte, dal momento che i suoi benefici non potevano essere misurati.

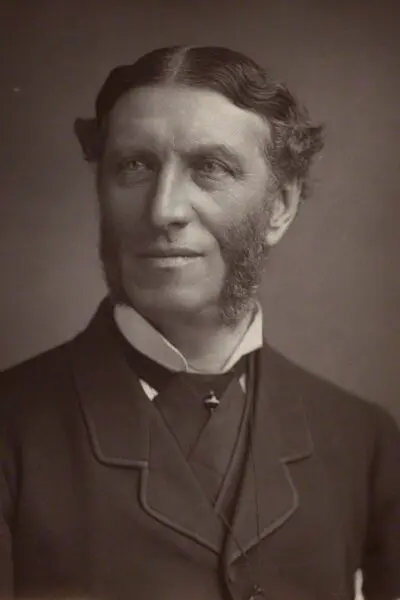

Forse, anche dopo tanti anni, il mondo appare molto simile a come lo vedeva il poeta inglese Matthew Arnold (1822-1888), che trovava bellezza e saggezza nelle opere degli antichi. Trascorse la propria vita insegnando i classici mentre osservava con apprensione come la società si stesse allontanando dalla fede che quei testi invece esprimevano.

Si dice che Arnold abbia scritto la poesia Dover Beach durante la sua luna di miele nel 1851. Nell’osservare il flusso e riflusso delle onde sulla riva, il poeta riflette sul declino del Mare della Fede nel suo tempo.

In quel particolare momento della sua vita, il narratore osserva come tutto appaia calmo: la notte è bella e lui ha vicino la persona amata. Eppure, nel suono delle onde che lambiscono la sabbia, mentre Arnold descrive la cadenza tremula e lenta imitandone il suono con la ripetizione della “s”, quel canto delle onde porta con sé un’eterna nota malinconica.

La stessa nota che Sofocle aveva udito secoli prima. Nella seconda strofa Arnold evoca il drammaturgo dell’antica Grecia:

Sofocle molto tempo fa

La udì sull’Egeo, e gli riportò alla mente

Il turbolento flusso e riflusso

Della miseria umana.

Questi versi richiamano l’opera teatrale Antigone, che affronta le tensioni tra Stato e individuo, giustizia e misericordia, famiglia e carica pubblica. I due fratelli di Antigone, Eteocle e Polinice, eredi al trono di Tebe, concordano di governare alternativamente; Eteocle, al termine del primo anno di regno, rifiuta di cedere il trono a Polinice che gli dichiara guerra, ma nello scontro si danno la morte l’un l’altro. Sale quindi al trono lo zio Creonte, il quale decreta il tradimento di Polinice, lascia il suo corpo in balia degli animali selvatici, negandogli inoltre la dovuta sepoltura.

Ma per gli antichi greci, impedire all’anima di entrare degnamente nell’aldilà era considerato un oltraggio agli dei e un’offesa alla dignità umana: Antigone si trova pertanto a dover scegliere se sfidare la legge dello Stato o quella degli dei.

Di fronte alla lotta politica, non si schiera con nessuno dei due: vede i propri fratelli come compagni di sventura e vuole soltanto che siano onorati nello stesso modo. Si oppone alla sentenza dello zio per seguire i dettami della propria coscienza: «Sono nata per unirmi nell’amore, non nell’odio, questa è la mia natura».

Le parole della tragedia a cui Arnold si riferisce sono quelle che il coro rivolge a Creonte, che ha decretato la morte di Antigone per averlo sfidato: «Beato chi non ha conosciuto il male. Perché quando una casa è stata scossa dal cielo, la maledizione non cessa mai, passando di vita in vita nella stirpe: proprio come quando l’onda è spinta sopra l’oscurità degli abissi dal fiato furioso dei venti marini della Tracia, solleva la sabbia nera dagli abissi e si leva un cupo ruggito dai promontori tormentati dal vento che affrontano i colpi della tempesta».

Creonte ignora le suppliche del figlio Emone, promesso sposo di Antigone, e gli avvertimenti del profeta Tiresia, secondo cui l’ostinazione del re è un’offesa agli dei: la sua ricerca della giustizia e la rigida lealtà allo Stato prevalgano sui valori della famiglia.

Si serve del potere per negare la propria individualità e perseguire la mera “giustizia”, escludendo la misericordia. Creonte si pente, ma troppo tardi: Antigone muore, Emone si uccide per il dolore e la moglie si toglie la vita, affranta per la perdita del figlio. La ricompensa per la sua lealtà allo Stato è il trono, voluto sopra ogni altra cosa, ma senza più valore perché tutto il resto è perduto.

Sofocle sentiva nel suo tempo la stessa nota dolorosa che Arnold percepì nell’età vittoriana: l’eco delle onde contro un’isola, l’essere umano, simile a un solitario bastione di fede assediato dalle tempeste di un mondo senza fede.

Senza fede, l’individuo vive nell’oscurità:

E siamo qui, come in una piana che s’oscura

sbattuti tra confusi allarmi di lotte e fughe,

dove eserciti ignoranti si scontrano di notte.

Lo Stato perde l’ancoraggio in Dio; l’individuo perde l’ancoraggio nella propria cultura e nella nazione. Le fondamenta su cui queste cose erano state costruite sembrano erose, consumate come i ciottoli che restano sulla spiaggia quando la marea si ritira.

Il poeta conserva questa connessione con il passato, la consapevolezza che la marea sale e scende proprio come anche la fede rivive, dopo un lungo periodo di assenza. Nel presente, in mezzo al disordine, Arnold afferma che l’individuo può trovare radici nei propri affetti personali.

In un’epoca che non riconosce la Verità, ma solo fatti e prove empiriche, il poeta dice: «Ah, amore mio, restiamo fedeli l’uno all’altra!». Per gli sposi novelli, in una società del genere, il loro sembra l’unico amore riconosciuto da un mondo che considera l’amore di Dio una follia e l’amore per l’arte inutile. Il narratore continua:

Perché il mondo, che sembra

stendersi davanti a noi come una terra di sogni,

così vario, così splendido, così nuovo,

non ha in realtà né gioia, né amore, né luce,

né certezza, né pace, né sollievo nel dolore.

Considerazioni, queste del poeta, che possono essere condivise universalmente, anche dai miscredenti: il mondo non offre alcun tipo di gioia o pace duratura, la risposta alla sofferenza si può trovare solo nella fede, che il mondo ha scartato.

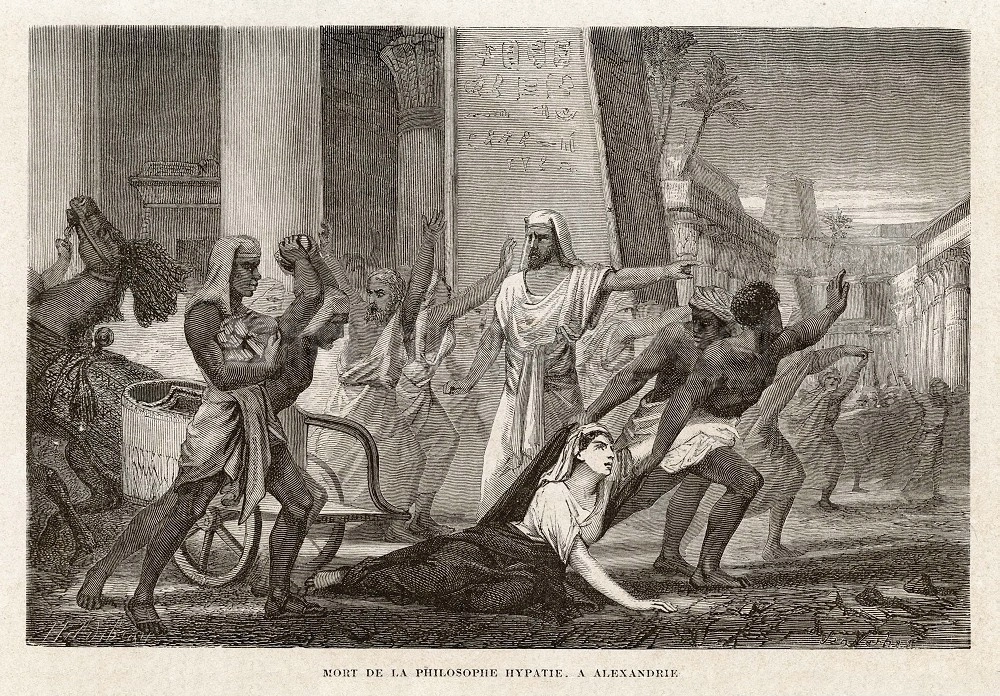

In un’epoca come questa si è costretti, come Antigone, a portare avanti da soli la fiaccola della fede, anche affrontando una forte opposizione e pagando per questo un duro prezzo. Ma anche una piccola testimonianza può cambiare il corso del “pensiero prevalente”.

Ha ragione Arnold nell’affermare che dobbiamo restare fedeli al nostro amore e alle nostre convinzioni, ma siamo chiamati anche a qualcosa di più grande della lealtà. Come narra Sofocle, siamo chiamati alla speranza e alla perseveranza, a portare la luce della fede nel futuro, consapevoli che anche se non vivremo abbastanza per vederla, la marea tornerà.