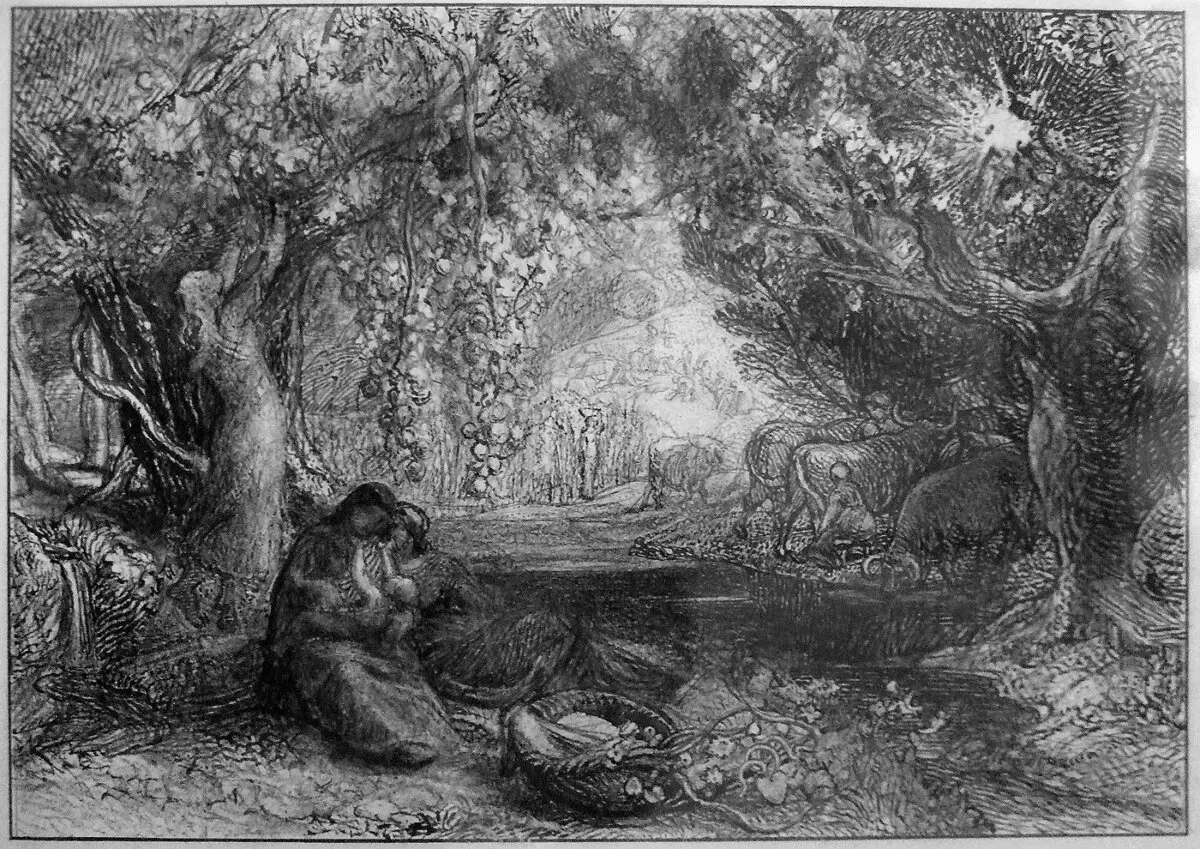

Il poeta romano Virgilio (70-19 a.C.) è noto soprattutto per aver scritto il poema epico Eneide, ma è autore anche una serie di poemi pastorali e politici, le Egloghe (talvolta chiamate Bucoliche). I poemi cantano principalmente l’idilliaca vita rurale tra campi dorati, prati fioriti e frutteti tortuosi, con occasionali intrusioni delle discordie politiche che caratterizzavano la fine del I secolo a.C.

Le Bucoliche, composte da dieci Egloghe (Poesie scelte), hanno come protagonisti pastori che parlano tra loro e intonano canti che riecheggiano nella campagna. Alcuni canti trattano dell’esproprio delle terre, conseguenza dei disordini politici dell’epoca.

La Egloga IV si distingue per un registro stilistico più alto e tocca temi molto più elevati e universali rispetto agli umili versi pastorali tra i quali è inserita. Ha affascinato e confuso i critici per secoli, scatenando una controversia che coinvolge interpretazioni molto diverse tra loro. È scritta sotto forma di indovinello, o profezia, ma critici e studiosi, ovviamente, non concordano sul suo reale significato.

La poesia inizia con un netto cambiamento di tono rispetto alle precedenti. Il poeta segnala che questo componimento sarà diverso: O Muse di Sicilia, eleviamo un po’ la materia/del canto! Non a tutti piacciono arbusti e basse/tamerici; se cantiamo i boschi, siano degni di un console.

Il poeta proclama l’alba di una nuova era: L’ultima epoca del responso di Cuma è giunto/nasce da capo il gran ordine dei secoli. / La Vergine ormai torna, i regni di Saturno tornano /già una nuova stirpe scende dall’alto dei cieli.

Questa nuova era è associata alla nascita di un bambino: Tu, pura Lucina, sii propizia al nascituro, per cui / per la prima volta finirà il periodo delle guerre e / si alzerà l’età dell’oro; già il tuo Apollo è sul trono.

Lucina era il nome dato alle dee Giunone o Diana come protettrici del parto, derivato dal latino Lux, luce, e in questo contesto si riferisce al portare alla luce un nuovo bambino.

Virgilio presenta il bambino in questione, un maschio, come salvatore e sovrano del mondo: Quello sarà come un dio, e vedrà eroi mescolati/agli dei, e lui stesso sarà visto in mezzo a loro, e /governerà un mondo pacificato con le virtù dei padri.

Dopo aver predetto la sovranità del bambino sulla Terra, Virgilio prosegue con una serie di versi incantevoli e misteriosi utilizzando immagini naturali per descrivere il mondo che apre le braccia nell’accogliere il giovane sovrano. Il poeta predice il germogliare della terra in un verde gioioso, mentre i versi scorrono dolcemente da un’immagine di abbondanza all’altra: edera, digitale, fagiolo egiziano, rovo, fiori ridenti e capre con mammelle ricolme di latte.

Una ricca tradizione simbolica accompagna la pianta dell’edera: è stata associata alla fertilità, ai frutteti, all’estasi religiosa, al dio Dioniso e al teatro. Forse qui il significato più pregnante è che l’edera sempreverde ha generato un legame simbolico con l’immortalità e la fedeltà, e poiché il poema implica che il regno del bambino sarà infinito, Virgilio probabilmente si riferisce all’immortalità dell’edera.

Nella mitologia romana, la dea Flora tocca Giunone (o Era, per i Greci) con la digitale per fecondarla del dio Marte senza l’intervento di un padre. Come vedremo più avanti, questo aspetto è importante per le interpretazioni cristiane del poema di Virgilio, vedendo in questo un possibile riferimento alla nascita verginale di Gesù Cristo.

In modo più criptico, i versi successivi parlano di mucche che non temono più i leoni e della distruzione di un “serpente”. L’ingresso del giovane eroe nella maturità coincide con un’ulteriore fertilità terrena: campi di biondo grano, rovi incolti ricoperti di grappoli d’uva rosseggianti e querce stillanti miele rugiadoso.

Il regno dell’eroe sarà così pacifico e prospero che, dopo un’altra guerra di Troia, una sorta di beatitudine scenderà sul mondo, dove il commercio, l’agricoltura e arti simili non saranno più necessari. Né la lana saprà inventare colori differenti, ma lo / stesso ariete nei campi muterà il suo mantello / in un bel rosso porpora o nel colore dello zafferano /per sua scelta il rosso miniato vestirà gli agnelli al pascolo.

Virgilio vede la gloria della nuova era diffondersi, stabilirsi e penetrare in tutte le cose, fino ai confini della terra e del cielo: Osserva / il moto ritmico del mondo nella sua massa convessa / e la Terra e il mare ampio e il cielo profondo /ammira come tutto arrida all’età che viene!

Nella sua esultanza, il poeta si erge con un’ondata di audacia per sfidare gli dei stessi a una competizione poetica, proclamando che, se vivrà abbastanza a lungo da vedere l’alba di questo nuovo giorno, la sua arte raggiungerà vette tali che nemmeno lo stesso dio Pan potrà competere con lui. Conclude la poesia tornando all’immagine dell’eroe arrivato come un neonato: Inizia, o fanciullo, a riconoscere la madre dal sorriso: / a lei i nove mesi hanno arrecato molti fastidi. Inizia…

INTERPRETAZIONI

Si nota chiaramente come in questa Egloga siamo passati dal suono dell’arpa e del flauto dei pastori delle precedenti a una grande profezia riguardante il mondo intero. Sono state avanzate diverse interpretazioni, tra cui quella secondo cui Virgilio stia elogiando la propria poesia o che scriva del figlio di un amico, Gaius Asinius Pollio, a cui il poema è inizialmente indirizzato, oppure che stia predicendo la grandezza della discendenza di Marco Antonio.

Nessuno di questi scenari corrisponde al tono della poesia. Essa parla di un individuo ben preciso il cui regno cambierà il volto del mondo intero, anche se si potrebbe sostenere che al momento della stesura dell’opera ci si aspettasse che il figlio di Antonio facesse qualcosa del genere.

Altre due interpretazioni sembrano più appropriate, data la natura euforica e grandiosa del linguaggio e del contenuto del poema: la prima sostiene che il sovrano del mondo a cui si fa riferimento sia Ottaviano, Cesare Augusto, e che con questa poesia Virgilio abbia seguito la tradizione di elogiare i propri mecenati.

Negli anni in cui Virgilio scrisse il poema, Roma era impegnata nella transizione da repubblica a impero attraverso le famose guerre civili che coinvolsero Giulio Cesare, Pompeo Magno, Marco Crasso, Marco Antonio, Marco Lepido e Ottaviano. Giulio Cesare aveva adottato il nipote Ottaviano come figlio ed erede. Dopo l’assassinio di Cesare, Ottaviano, Marco Antonio e Marco Lepido sconfissero gli assassini di Cesare prima di rivoltarsi l’uno contro l’altro. L’ultimo a sopravvivere fu Ottaviano, che divenne Cesare Augusto e fondò l’Impero Romano, inaugurando un periodo di pace e stabilità che Roma (e il mondo) non conoscevano da lungo tempo.

Virgilio conosceva personalmente Augusto: la sua opera più importante, L’Eneide, fu commissionata proprio da Augusto, per il quale tenne persino delle letture private del poema. Quindi, non è irragionevole immaginare che Virgilio vedesse in Augusto una sorta di figura salvifica che finalmente portava un periodo di pace, stabilità e prosperità nel mondo romano.

Si può pensare che volesse scrivere qualcosa in lode del suo potente mecenate, così come fece in alcuni passaggi dell’Eneide. Secondo questa lettura, il bambino venuto alla luce per governare il mondo è lo stesso Augusto, il cui dominio includeva, infatti, la maggior parte del mondo conosciuto del tempo. Questa interpretazione vacilla un po’ se si considera che Virgilio scrisse il poema nel 40 a.C., prima che Ottaviano diventasse Augusto e governatore del mondo. Naturalmente, è possibile che il poeta fosse in grado di prevedere esattamente il corso degli eventi politici, oppure che avesse davvero poteri profetici.

La seconda interpretazione ritiene che Virgilio fosse un proto-cristiano e che volesse parlava di una profezia messianica di Cristo alla vigilia della sua venuta. I primi scrittori cristiani, come Sant’Agostino, svilupparono questa lettura del poema, secondo cui Virgilio aveva, in qualche modo, avuto una visione profetica della redenzione del mondo e dell’inizio dell’era cristiana nella vita, morte e resurrezione di Gesù Cristo.

Dante mette Virgilio al centro nel poema cristiano La Divina Commedia, in parte per questa credenza medievale, tratta da Agostino, sulla poesia cristiano-simbolica di Virgilio. L’Egloga era vista come una controparte pagana delle profezie dell’Antico Testamento di Isaia e altri profeti. A sostegno di questa interpretazione vi sono i temi e le immagini cristiane che ricorrono in tutta l’opera. Per citarne alcune: il riferimento a una vergine; l’arrivo di un eroe che è un dio associato agli dei; la remissione del peccato e della colpa del mondo; la digitale e la mitologia ad essa associata; la morte del serpente (simbolo tradizionale del diavolo); gli agnelli ricoperti di scarlatto (che ricordano Cristo, l’Agnello Pasquale); e la grande estensione e durata del regno di questo bambino.

La maggior parte degli studiosi moderni, tuttavia, sostiene che questi elementi possano essere interpretati senza ricorrere alla simbologia cristiana.

Qualunque cosa Virgilio avesse in mente esattamente, è innegabile che i suoi versi possiedano un’inconfondibile potenza che cattura la mente e l’immaginazione, tanto che, leggendoli, sentiamo di aver varcato una sorta di soglia verso l’ignoto e di essere al cospetto di grandi misteri, un’atmosfera ultraterrena evocata con forza dalla poesia di Virgilio. Sia per il contenuto semi-mistico che per i versi meravigliosi, il poema merita di essere letto e meditato.