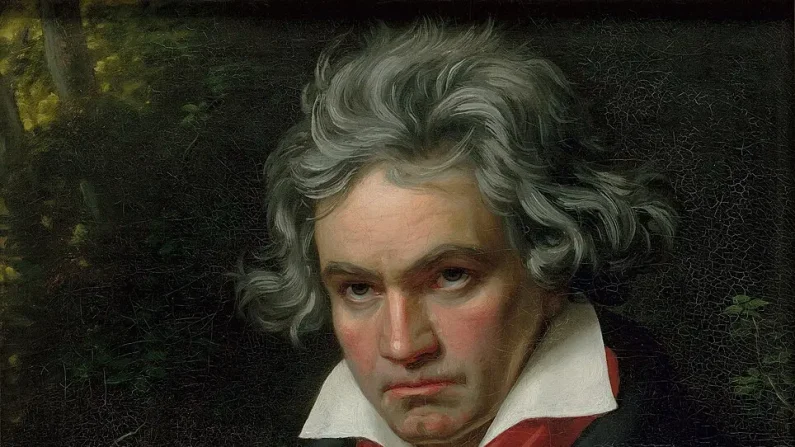

L’idea della libertà ha accompagnato la vita e l’opera di Ludwig van Beethoven. Nato a Bonn nel 1770, era un bambino prodigio, maldestramente promosso dal padre violento e alcolizzato come il nuovo Mozart. Nel 1792, dopo la morte dell’amata madre, lasciò la città natale per non farvi più ritorno.

Si trasferì a Vienna, capitale europea della musica, città di Mozart e Haydn. Si fece rapidamente un nome come virtuoso della tastiera col dono dell’improvvisazione. Il talento e le prime composizioni del giovane musicista attirarono ricchi mecenati come il principe Lichnowsky, che lo sostenne e lo promosse, facendolo addirittura vivere nel proprio palazzo.

Alla fine del XVIII secolo l’Europa fu attraversata da disordini politici. Beethoven aveva diciannove anni quando la presa della Bastiglia diede inizio alla Rivoluzione francese, per secoli il continente era stato governato da famiglie reali e di sangue blu. Nel 1793, re Luigi XVI e Maria Antonietta furono giustiziati e il tonfo della ghigliottina sembrò colpire il cuore di ogni monarca e aristocratico.

Lo storico Alexander Lee scrive che in gioventù Beethoven fu attratto dagli ideali della Rivoluzione francese: «i suoi scritti erano pervasi da sentimenti rivoluzionari» e nello stesso anno scriveva di amare «la libertà sopra ogni cosa».

Sebbene il musicista cercasse il favore e il patrocinio di duchi e principi, rifiutava comunque di assoggettarsi. Si dice che abbia scritto a Lichnowsky: «Principe, voi siete quello che siete per un incidente di nascita; quello che io sono, lo sono per me stesso. Ci sono stati e ci saranno migliaia di principi, c’è un solo Beethoven».

Il biografo Lewis Lockwood scrive: «L’atteggiamento di Beethoven nei confronti della maggior parte dei suoi mecenati… oscillava apertamente tra un’ardente ambizione di successo… e la fiera, scontrosa indipendenza». È una fortuna che Beethoven fosse un genio, non avrebbe mai potuto farcela con la sua personalità: lunatico, goffo, sciatto e soggetto a scatti d’ira, riuscì a insultare e ad allontanare amici e clienti.

Il suo disordine era leggendario. I visitatori rimanevano scioccati nel vedere vestiti sporchi e manoscritti sparsi sul pavimento, avanzi di pasti su sedie polverose e persino un vaso da notte non svuotato sotto il pianoforte. E la sua vita sentimentale non era migliore della gestione della casa: si innamorava di donne socialmente fuori dalla sua portata o comunque non disponibili. Si ha notizia di tre donne alle quali fece proposta di matrimonio, e tutte e tre rifiutarono.

Nonostante il suo reddito e la sua reputazione aumentassero e la sua musica andasse a ruba, gli attacchi di depressione si aggravavano. Per anni conservò un terribile segreto, il peggior incubo per un musicista: stava perdendo l’udito. Iniziato prima dei trent’anni con un acufene il problema peggiorò con l’età.

Un temperamento fragile avrebbe potuto cadere nella disperazione, ma la disabilità stimolò il genio del musicista, insieme al desiderio di raggiungere tutto quello di cui fosse capace prima di diventare completamente sordo.

Nel 1799, dopo anni di caos e spargimento di sangue, un colpo di Stato rovescia il governo francese, sale al potere Napoleone Bonaparte, un generale reduce da una serie di strepitose vittorie militari.

Inizialmente, Beethoven deve aver sentito una certa affinità con Napoleone: nati a un anno di distanza uno dall’altro, entrambi erano passati, grazie al duro lavoro e alla forza d’animo, da umili origini al successo e alla fama. Il giovane compositore sperava che Napoleone diffondesse il repubblicanesimo e gli ideali illuministici in tutta Europa.

Dedicò a lui la Terza Sinfonia, ma quando nel 1804 giunse la notizia che Bonaparte si era incoronato imperatore, il compositore andò su tutte le furie: altro che liberté, égalité, fraternité! Strappò il frontespizio dalla partitura, cancellò il nome di Napoleone con tanta rabbia da strappare la carta e rinominò il pezzo Eroica.

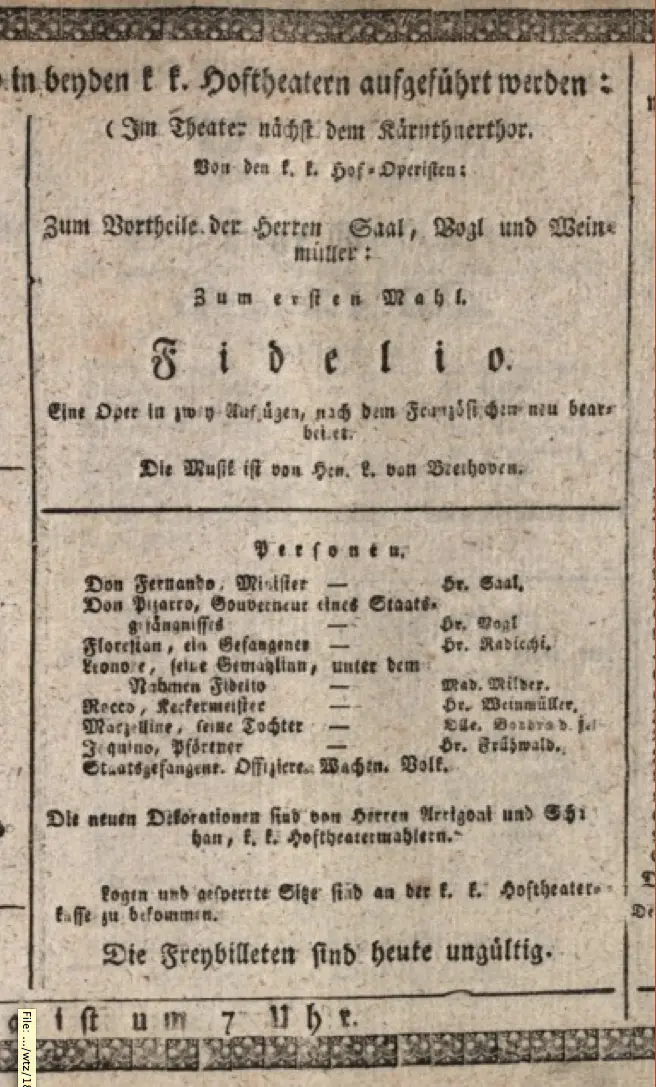

Mentre in Italia i suoi contemporanei Rossini e Donizetti scrivevano decine di opere, Beethoven ne scrisse solo una, il Fidelio. Dopo il fiasco della prima nel 1805, la riscrisse ossessivamente fino a che, nel 1814, trovò finalmente la forma perfetta, rappresentata e apprezzata in tutto il mondo. Il Fidelio è stato definito «un inno alla libertà e alla dignità umana». L’autore, profondamente disilluso dalla rivoluzione, da Napoleone e dalla politica in generale, volle creare un’opera che celebrasse la libertà e la giustizia a livello personale.

La storia si svolge in una prigione, luogo che rappresenta la negazione della libertà. Leonore, giovane donna coraggiosa, si traveste da uomo, penetra nella prigione in cui il marito è ingiustamente tenuto prigioniero e lo salva. È commovente rendersi conto che questo sentito tributo all’amore e alla fedeltà coniugale è stato composto da uno scapolo solitario.

LA NONA

Nel 1824 Beethoven era ormai diventato completamente sordo, ma aveva portato a termine la sua Nona e ultima sinfonia. Tutti gli amanti della musica che riuscirono a procurarsi un biglietto si presentarono alla prima del 7 maggio di quell’anno. Il compositore aveva messo nell’opera il cuore, la mente e l’anima, ma era consapevole del rischio a cui si esponeva. La sinfonia era estremamente lunga, ben oltre un’ora, la musica era complicata e all’avanguardia, le parti erano difficili da suonare e l’aggiunta di cantanti e di un coro era una novità assoluta. Era tutto molto nuovo… Era troppo nuovo?

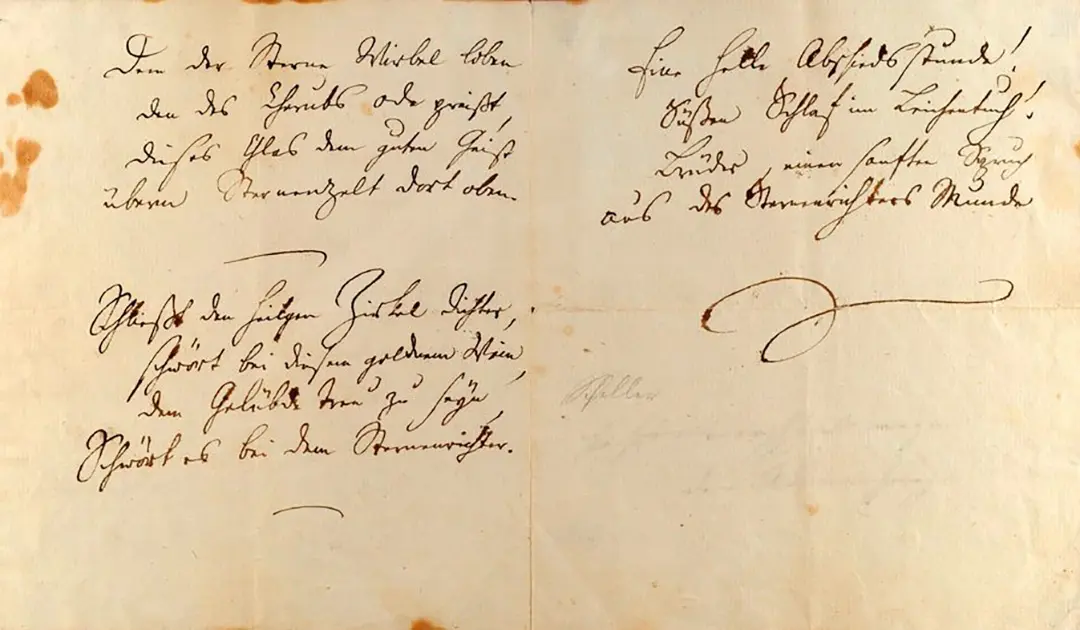

Beethoven amava l’Inno alla gioia del poeta tedesco Friedrich Schiller, un emozionante tributo alla fratellanza universale e al Creatore; fin dai vent’anni aveva cercato di metterlo in musica e finalmente aveva trovato una giusta collocazione nella Nona Sinfonia.

L’artista voleva di dirigere egli stesso la prima, ma i musicisti avevano concordato in segreto di seguire la bacchetta di un altro direttore che si trovava a poca distanza. Beethoven non poteva sentire la musica, ma ogni nota risuonava nella sua mente, fino al fragoroso culmine in cui l’orchestra prorompe e il coro intona le parole ispiratrici di Schiller.

La sinfonia si concluse e seguì il silenzio: i peggiori timori di Beethoven si erano avverati, il pubblico non l’aveva capita, la odiava, tutti gli anni passati a scrivere e riscrivere erano andati sprecati. Aveva messo ogni grammo della sua conoscenza e del suo genio in un pezzo che nessuno avrebbe mai capito o apprezzato.

Le labbra gli tremavano, una lacrima scendeva lungo la guancia. A un tratto, un musicista gli prese delicatamente la mano e lo fece voltare. Non riusciva a crederci: tutto il pubblico era in piedi, applaudiva e acclamava, ma lui non lo poteva sentire.

Da duecento anni le ovazioni si susseguono. La Nona di Beethoven è diventata un simbolo di libertà e unità, suonata nelle grandi occasioni pubbliche. L’Inno alla gioia del quarto movimento è presente ovunque, dalle Olimpiadi alle pubblicità televisive. Ogni dicembre in Giappone si riuniscono diecimila cantanti per intonarlo.

In Rhodesia negli anni Settanta è diventato l’inno nazionale e nel 1985 è stato adottato come inno ufficiale dell’Unione Europea.

Nel 1989, a Berlino, Leonard Bernstein diresse un’esecuzione particolarmente memorabile: un’orchestra e un coro provenienti dalla Germania occidentale e da quella orientale accompagnò la caduta del Muro di Berlino e la fine del comunismo della Cortina di Ferro.

Per quello storico concerto, Bernstein cambiò una parola dell’Inno alla gioia, sostituendo Freude (gioia) con Freiheit (libertà). Sentire quell’immenso coro cantare esultante Libertà! Tu, bella scintilla di Dio! portò alle lacrime spettatori e ascoltatori di tutto il mondo.