Durante il primo Rinascimento, nell’arte cristiana l’Ecce Homo divenne un tema ricorrente, in particolare tra i maestri olandesi. L’espressione latina (tradotta, Ecco l’uomo) è stata da allora usata convenzionalmente dagli artisti come titolo per le opere che rievocano Cristo nel momento in cui viene presentato da Pilato ai suoi accusatori, dopo essere stato flagellato e incoronato di spine. In latino ha più sfumature: homo si riferisce propriamente a un maschio adulto, ma può anche sottolineare l’ordinarietà di un individuo.

L’episodio in cui una folla ostile chiede a gran voce la morte di Cristo (Luca 23:13-25; Giovanni 19:13-16), è stato dipinto raramente da artisti italiani prima del XVII secolo. Nel 1543, il pittore rinascimentale veneziano Tiziano (circa 1488-1576) compose una prima interpretazione della scena per il mercante fiammingo Giovanni d’Anna, il che spiega la scelta di questo soggetto insolito per l’artista italiano.

La disposizione delle figure scelta da Tiziano per l’Ecce Homo fa in modo che lo sguardo dell’osservatore vada subito verso l’alto della scalinata, fino alla figura di Cristo e, nonostante la sua presenza risulti così ai margini della tela, Gesù diventa il fulcro della composizione.

La straordinaria realizzazione scenografica, il colore espressivo e la resa sensibile dei ritratti e degli oggetti dell’opera del pittore veneziano hanno ispirato le successive generazioni di artisti europei. Dando allo spettatore l’idea di trovarsi tra la folla del dipinto, l’artista sta chiedendo anche a chi guarda dall’esterno di interrogare la propria coscienza e la propria fede.

L’OPERA

Il Tiziano ha dato ad alcune figure un rilievo particolare: un ufficiale delle guardie del Tempio ebraico, un sacerdote e Ponzio Pilato. L’ufficiale, uno di quelli che arrestarono Gesù nel giardino del Getsemani, si trova sulle scale al centro della composizione. Il suo status è indicato dall’abbigliamento di colore marrone intenso e dall’alabarda (arma con ascia e punta). Ai piedi della scalinata si distingue il sacerdote, che indossa una veste bianca e oro, un lungo mantello rosso e una mozzetta (corta mantellina) di ermellino. La somiglianza tra i suoi abiti e quelli papali indica che Tiziano potrebbe aver voluto raffigurare il sommo sacerdote Caifa.

Queste due figure affiancano una donna i cui capelli biondi e il vestito bianco determinano un netto contrasto con il resto della folla. Per tradizione il colore del suo abito simboleggia la purezza, tuttavia è tra quelli che chiedono la morte di Cristo.

I tre personaggi centrali sono circondati da esponenti della comunità giudea, tra i quali si notano uomini in armatura scura e uno riccamente abbigliato in bianco e nero. Vista nel suo insieme, la folla acquista un ulteriore risalto visivo grazie al contrasto con il cielo sullo sfondo.

Salendo le scale, la figura successiva è quella di Ponzio Pilato, che abbigliato in un blu brillante si staglia contro la pietra neutra del palazzo del pretorio. Per il prefetto romano il modello è stato Pietro Aretino, amico di Tiziano, il quale ha voluto fare probabilmente una scelta simbolica. Al tempo del pittore era uno scrittore di spicco, e nel suo libro L’umanità di Cristo Aretino sosteneva che Ponzio Pilato fosse un uomo generalmente rispettabile, basandosi sul fatto che aveva cercato di salvare la vita a Gesù, prima di cedere alle pressioni della folla. Non è chiaro se la scelta di dipingere Pilato con le sembianze dell’Aretino sia stata di Tiziano o del suo mecenate, Giovanni D’Anna.

ECCO L’AGNELLO DI DIO

Gesù è in alto a sinistra, il colore della sua pelle quasi si confonde con quello del marmo del pretorio. Dipingendolo in cima alla rampa di scale, Tiziano colloca letteralmente Cristo, come figlio di Dio, al di sopra dei suoi nemici.

Nella teologia cristiana, la morte di Gesù come sacrificio per la salvezza dei peccatori fu preannunciata profeticamente col rito sacrificale degli agnelli pasquali. Nel Libro dell’Esodo, risalente al VI-V secolo avanti Cristo, si legge che una notte un angelo passò sopra l’Egitto per liberare gli ebrei fatti schiavi, e chiunque si trovasse in una casa segnata col sangue degli agnelli sacrificali ebbe salva la vita. Mentre tutti i primogeniti delle case egiziane non contrassegnate morirono.

Da allora, fino alla distruzione del Tempio di Gerusalemme nel 70 dopo Cristo, ogni anno gli agnelli furono sacrificati come parte delle celebrazioni pasquali, così come Cristo stesso fu crocifisso nel periodo della Pasqua.

Questo simbolismo è accentuato dal contrasto tra il titolo del dipinto, Ecce Homo, e una frase simile che i contemporanei di Tiziano conoscevano bene: «Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi» (Ecco l’Agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo). Allusione agli agnelli pasquali che fa Giovanni Battista in Giovanni 1:29, riferendosi a Cristo, e che viene ripetuta dai sacerdoti cattolici prima di distribuire la comunione. I contemporanei cattolici di Tiziano potevano facilmente riconoscere il valore simbolico dell’opera.

Tiziano nel rappresentare la scena ha ampliato il simbolismo della morte sacrificale di Cristo attraverso il modo in cui ha dipinto l’abbigliamento delle figure: Cristo, Pilato e un soldato romano indossano abiti tipici della Giudea degli anni 30 dopo Cristo, mentre la folla è abbigliata secondo la foggia in uso nell’Europa rinascimentale. Non si tratta semplicemente di un’allusione generica alla gente dell’epoca del pittore, e nemmeno a soldati, cavalieri e nobili di spicco del tempo. Inserire una figura simile a un papa e una donna vestita di bianco voleva indicare che anche gli ecclesiastici più elevati e le persone più vicine alla purezza dell’epoca di Tiziano condividevano la responsabilità della crocifissione di Gesù, a causa dei loro peccati.

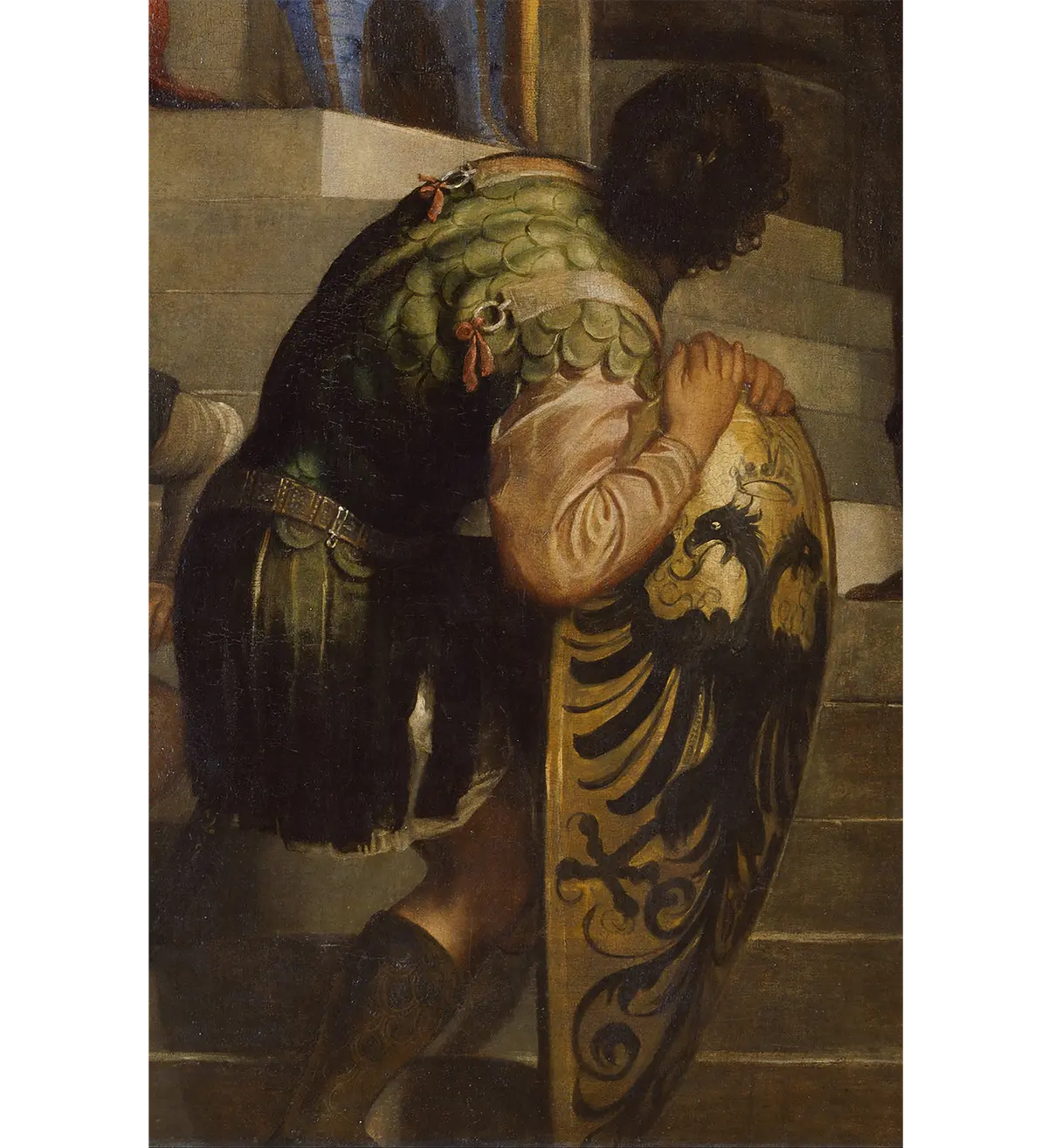

In basso a sinistra si vede un soldato il cui scudo è decorato con doppie aquile nere, simbolo del Sacro Romano Impero governato dal più importante mecenate di Tiziano, Carlo V (1500-1558). Carlo V fu Sacro Romano Imperatore della nazione tedesca e Arciduca d’Austria dal 1519 al 1521, Re di Spagna dal 1516 al 1556 e Duca di Borgogna dal 1506 al 1555. È possibile che il committente del dipinto, Giovanni d’Anna, essendo signore dei Paesi Bassi, volesse sottolineare che la propria famiglia era suddita di Carlo V o mostrare una certa deferenza nei confronti dell’imperatore.

In modo appropriato, oggi l’Ecce Homo di Tiziano è esposto al Museo di Storia dell’Arte di Vienna. Fondato dall’imperatore Francesco Giuseppe I alla fine del XIX secolo, il museo consente al pubblico di ammirare la magnifica collezione d’arte della famiglia imperiale.