Per secoli, gli eserciti romani avevano presidiato due lunghe linee difensive lungo i fiumi Reno e Danubio, respingendo le tribù migranti che miravano a saccheggiare e depredare le città dell’impero. Quando la difesa delle linee crollò, i popoli delle tribù furono incoraggiati a stabilirsi nelle zone di confine e a fornire truppe a Roma. Alla fine del IV secolo, molti tra i migliori generali e i soldati più fedeli dell’impero erano di origine barbarica, ma i maltrattamenti inflitti alle tribù dalle autorità romane e le rivalità conflittuali tra i capi tribù, i funzionari imperiali e gli ambiziosi comandanti delle legioni portarono a decenni di tumulti e combattimenti.

Nel 395, un soldato germanico di nome Alarico divenne capo dei Visigoti, un popolo convertito all’arianesimo a cui era stato concesso di rifugiarsi all’interno dei confini romani dopo essere fuggito dagli Unni. Al comando di Alarico, i Visigoti vagarono per anni attraverso l’Impero Romano alla ricerca di un luogo in cui stabilirsi, combattendo a volte a fianco dei soldati romani contro altri barbari, altre volte contro le forze romane. Nel 396 la tribù visigota si spinse verso la Grecia, saccheggiando Atene, e questo convinse l’imperatore romano d’Oriente, Arcadio, ad assumerli per combattere contro i generali occidentali e a offrire loro alcune terre nei Balcani.

La situazione si mantenne stabile fino al 401, quando un cambio di amministrazione ad Atene portò Alarico a perdere il suo rango ufficiale e il suo popolo a essere privato dei rifornimenti. Insieme all’afflusso di altri barbari che attraversavano il confine, questo provocò ulteriori battaglie e infiniti cambiamenti di alleanze. Alarico si rese conto di poter minacciare l’Italia facendosi pagare a peso d’oro per andarsene; inoltre, se gli fosse stato concesso un titolo adeguato e messo in grado di sfamare le proprie tribù, se ne sarebbe andato, ma avrebbe dato volentieri sostegno all’Impero Romano. Purtroppo, l’imperatore Onorio era un leader incompetente che preferiva allevare polli piuttosto che governare con buon senso, e i Visigoti furono dichiarati nemici di Roma.

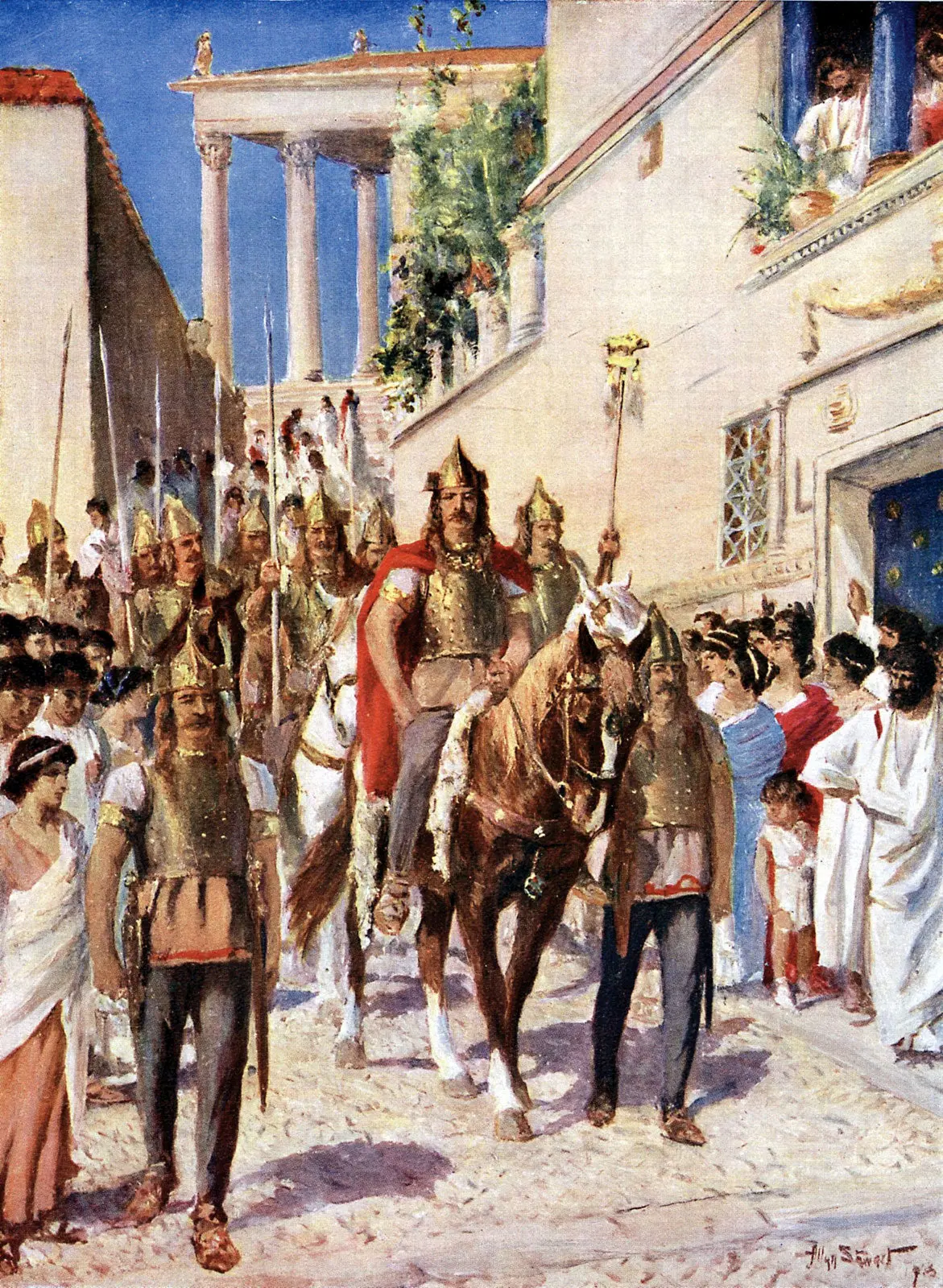

Alarico si dimostrò un avversario astuto, costringendo Roma a sborsare un altro riscatto e nominando persino, per un certo periodo, un imperatore fantoccio rivale di Onorio. Nell’estate del 410, l’orda visigota guidata da Alarico marciò faticosamente lungo la penisola italiana. Le tangenti, la diplomazia e la forza militare che avevano tenuto a bada i Goti erano ormai venute meno; negli anni precedenti Alarico aveva già assediato Roma due volte, ma ora che le sue richieste esorbitanti (oltre duemila chili d’oro, tredicimila d’argento, quattromila vestiti di seta, tremila abiti di lana scarlatta, e quintali di pepe) venivano respinte da Onorio – rifugiatosi nelle paludi di Ravenna – intendeva prendere Roma e saccheggiarla.

A quel tempo Roma non era più una città politicamente importante: la capitale dell’Occidente era diventata Ravenna, mentre l’Oriente era governato da Costantinopoli. La “città eterna” era stata dissanguata delle sue ricchezze dai numerosi attacchi delle popolazioni barbariche, ma era ancora una città grande e prospera che Alarico era intenzionato a saccheggiare.

Il 24 agosto del 410, attraverso la Porta Salaria, Alarico entrò nella città con le sue truppe: era la prima volta in oltre settecento anni che Roma veniva conquistata da un nemico. Il saccheggio proseguì per tre giorni ma, nonostante tutto, la città incuteva ancora rispetto agli invasori: i Visigoti si erano convertiti al Cristianesimo (anche se di fede ariana, che era ormai fuori moda a Roma), e risparmiarono quindi i luoghi di culto. Secondo lo storico Orosio, fu ordinato di non toccare i luoghi sacri, in particolare San Pietro, e di utilizzare alcune chiese come rifugi inviolabili. Tuttavia, i tre giorni che seguirono videro omicidi, stupri, saccheggi e cattura di schiavi fino a che Alarico, che in realtà non mirava a distruggere Roma, ordinò la tregua e le sue forze si ritirarono.

Il capo visigoto non sopravvisse a lungo alla sua conquista: lasciata Roma si diresse a Sud e pochi mesi dopo, colto da febbri, morì nei pressi di Cosenza. Secondo la leggenda venne sepolto insieme ai suoi tesori nel fiume Busento, che fu deviato con un’imponente opera di ingegneria. Il suo popolo finì per migrare verso Nord, stabilendosi nella Gallia meridionale e in Spagna, dove fondò un regno indipendente sulle rovine dell’impero.

In seguito, Roma avrebbe subito un trattamento ben peggiore da parte degli invasori. Nel 455 i Vandali lanciarono un attacco molto più devastante; nell’846, undicimila predoni arabi saccheggiarono la Basilica di San Pietro e nel 1527 le truppe tedesche, molte delle quali luterane, saccheggiarono Roma in quello che fu probabilmente l’attacco più distruttivo che la città abbia mai subito. Ma l’effetto psicologico della caduta di Roma nel 410 fu enorme: nei suoi scritti, San Girolamo rifletteva su come «la città che aveva conquistato il mondo intero fosse stata a sua volta conquistata» e come un mero simbolo di potere potesse essere trasformato in cenere. Il mondo antico fu sconvolto da questi eventi e portò molti a incolpare l’adesione al cristianesimo per la distruzione. A questa accusa rispose Sant’Agostino con l’epica opera La Città di Dio, confutando non solo tali teorie, ma rivolgendosi ai principi cristiani per comprendere a fondo la storia dell’impero romano.

A lungo termine, l’attacco del 410 sarebbe stato oscurato dalla caduta dell’intero Impero Romano d’Occidente. Nel 476, il generale barbaro Odoacre tolse la corona imperiale all’ultimo imperatore, il giovane Romolo Augusto, e lo rimandò a casa.

La sua deposizione segna convenzionalmente l’inizio del Medioevo.