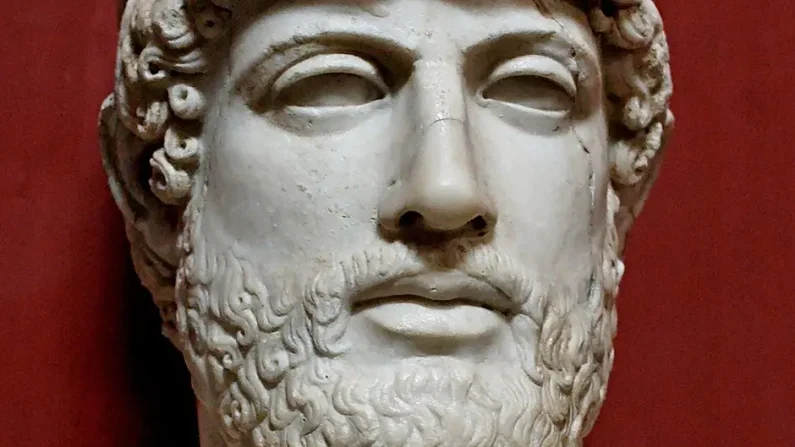

Nel 430 a.C., lo statista ateniese Pericle (495 – 429 a.C.) pronunciò un’Orazione Funebre per commemorare i caduti in guerra. Nel suo discorso esaltava Atene come città libera, bella e coraggiosa, spiegando la necessità di definire principi più elevati e accendere la speranza nei momenti di difficoltà.

IL PIÙ GRANDE STATISTA DI ATENE

Il V secolo a.C. viene spesso definito l’«età dell’oro» della Grecia. La democrazia divenne una realtà giuridica e politica, le città-stato greche riuscirono a scongiurare una massiccia invasione persiana garantendo due secoli di indipendenza, e filosofi come Socrate cominciarono a porsi interrogativi filosofici profondi che continuano da allora a interessare l’umanità.

I drammaturghi Eschilo, Sofocle, Aristofane ed Euripide scrissero alcuni dei drammi più famosi che sono arrivati fino a noi, mentre il medico Ippocrate gettò le basi della medicina moderna e il cantore viaggiatore Erodoto trasformò la Storia in una disciplina intellettuale a sé stante.

Pericle si impegnò in ognuna di queste attività. Nato da una famiglia di ricchi aristocratici, crebbe circondato da artisti, politici e capi militari. Da giovane preferiva la riservatezza e lo studio in tranquillità, ma alla fine divenne uno statista dai modi diretti. Promosse trattati di pace con la Persia e guidò l’espansione e l’abbellimento di Atene, ideando progetti per edifici simbolici come il Partenone.

Amante della musica e della filosofia, Pericle sovvenzionò la rappresentazione dal vivo della tragedia Persiani di Eschilo, che narra della caduta di Serse, il re megalomane che tentò di conquistare la Grecia. L’ateniese istituì persino un fondo pubblico per sovvenzionare la partecipazione dei cittadini agli spettacoli teatrali. Il suo ruolo nel rendere Atene un epicentro culturale e una superpotenza navale fu così decisivo che l’età dell’oro viene talvolta definita «età di Pericle».

Per quanto fosse un capo eccezionale, Pericle fu oggetto di critiche per aver fomentato il conflitto di ampia portata tra Atene e Sparta noto come Seconda guerra del Peloponneso (431-404 a.C.). Sapeva che la sua Atene aveva il potenziale per diventare la forza dominante nel Mediterraneo orientale e cercò ostinatamente di espandere il suo dominio.

Inasprì i piccoli conflitti inviando inutilmente grandi rinforzi e mise in atto uno dei primi embarghi commerciali della Storia, impedendo alla vicina città greca di Megara di commerciare nel mercato ateniese.

La politica estera aggressiva di Atene incuteva timore a Sparta e ai suoi alleati. Nel 431 a.C., gli spartani invasero la campagna ateniese ma, con loro grande sorpresa, non trovarono nessuno. Pericle aveva ordinato alla popolazione rurale di Atene di ritirarsi all’interno delle mura cittadine, affinché venisse protetta dall’esercito della città. Questa strategia evitò in effetti molte perdite ateniesi, ma la guerra continuò a infuriare con scontri terrestri e navali. Solo nel primo anno, persero la vita migliaia di soldati.

L’ORAZIONE FUNEBRE

Ad Atene, i caduti in guerra venivano commemorati ogni anno con un funerale cittadino che iniziava con un discorso formale di uno dei principali capi della città. Il testo dell’orazione di Pericle fu riportato dallo storico greco Tucidide nella Storia della guerra del Peloponneso, un resoconto della guerra dei 27 anni e uno dei primi libri di Storia del mondo. Poiché esistono molte orazioni funebri meno conosciute, gli storici sono generalmente concordi nel ritenere che il testo di Tucidide sia molto simile a quanto disse realmente lo statista.

Pericle iniziò riconoscendo l’usanza di rivolgere ufficialmente un elogio ai morti, ma ammise la difficoltà del compito: «È difficile parlare correttamente di un argomento in cui è ancora più difficile convincere chi ti ascolta che stai dicendo la verità». Rese omaggio agli antenati ateniesi e ai sacrifici compiuti per ottenere e rafforzare l’indipendenza di Atene, ma invece di soffermarsi su azioni individuali o su racconti familiari di successi militari del passato, Pericle spostò l’attenzione del pubblico su temi più ampi.

Elogiò la Costituzione ateniese, che riteneva unica al mondo grazie alla promessa di «uguale giustizia per tutti pur nelle differenze private di ognuno». Apprezzò la preferenza di Atene per la competenza e il merito rispetto alla posizione sociale. Lodò anche la volontà del proprio popolo di scegliere il coraggio non per costrizione, ma per volontà. Secondo le sue parole, Atene era «la scuola della Grecia», un esempio per tutti da ammirare ed emulare.

Con queste considerazioni generali, Pericle riuscì a rappresentare il coraggioso sacrificio dei soldati non solo come eroismo, ma come prova inconfutabile del loro impegno verso una visione condivisa e nobile: «Scegliendo così di morire resistendo, piuttosto che vivere sottomettendosi, fuggirono solo dal disonore, ma affrontarono il pericolo faccia a faccia». Sono morti per la gloria personale, ma anche per la loro comunità, che non potrebbe esistere senza il loro sacrificio: «L’Atene che ho celebrato è solo quella che l’eroismo di questi e dei loro simili ha reso tale».

E mentre mostrava la propria compassione per gli orfani e le vedove rimasti, li incoraggiava comunque a ricordare la dedizione dei loro cari alla causa ateniese: li consolò, ma li incitò a onorare la memoria dei loro parenti con i fatti e non con le parole. Quella che avrebbe dovuto essere una mesta dichiarazione di dolore e di lutto divenne una potente esortazione a ricordare gli ideali che rendevano Atene speciale. Per Pericle, la città era un monumento vivente e il suo popolo le colonne portanti.

Tucidide riconosceva la necessità di condividere con i propri lettori contenuti ispiratori e istruttivi, e questo lo portava a inserire occasionalmente frasi ricercate nei resoconti fattuali della guerra. Da abile storico, sapeva anche di non dover romanzare il passato: in poche pagine, la grandezza del discorso di Pericle svanisce drammaticamente. Mentre nei territori vicini la guerra continuava, le linee di rifornimento di Atene diminuivano. Sebbene la strategia difensiva di Pericle avesse salvato decine di migliaia di persone, aveva anche messo a dura prova le scarse risorse della città, la diffusa carenza di cibo aggravò le scarse condizioni igieniche, che indebolirono il già fragile sistema immunitario degli ateniesi.

Nel 430 a.C. scoppiò una peste devastante. Uccise quasi un quarto della popolazione, rendendo lontane la vittoria e la pace.

Ne conseguirono casi di paranoia e anarchia, alcuni ateniesi ipotizzarono che Sparta avesse avvelenato le loro riserve d’acqua, mentre altri cercarono conforto in spiegazioni soprannaturali. Lo stesso Pericle morì a causa della malattia, la cui origine lascia ancora oggi perplessi gli epidemiologi. Come ha osservato Tucidide, «la catastrofe fu così travolgente che gli uomini, non sapendo cosa sarebbe accaduto loro in seguito, divennero indifferenti a ogni regola della religione o della legge». Gli storici non sono ancora riusciti a spiegare come Atene abbia potuto sopravvivere a queste drammatiche vicende.

Eppure, nonostante il destino incombente, Atene perseverò. Le risorse diminuivano e la manodopera si riduceva, ma i suoi principi resistettero. Libertà, democrazia, il bene, il vero, il bello: gli ateniesi rimasero ancorati ai valori più elevati, che resero le loro sofferenze degne di essere sopportate.

L’orazione di Pericle ebbe un ruolo non secondario in questo straordinario risultato. Lo statista ateniese sapeva che è proprio nei momenti difficili che i valori di una società devono essere affermati con chiarezza: il ricordo della grandezza e la contemplazione di ideali più elevati possono fare la differenza tra la vita e la morte. Possono accendere una speranza così luminosa da far sì che il mondo resista al fuoco e risorga dalle sue ceneri.