Il ritorno improvviso e inaspettato all’energia nucleare necessita dell’immediato sviluppo di nuove miniere di uranio. Lo dice la World Nuclear Association. In un’analisi pubblicata il 5 settembre, l’associazione di settore ha evidenziato come la domanda di uranio, fondamentale per alimentare i reattori nucleari, sia destinata a crescere vertiginosamente nei prossimi quindici anni, spinta dall’adozione dell’energia atomica da parte di un numero sempre maggiore di nazioni. L’energia nucleare viene considerata una soluzione per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e decarbonizzare, ed è diventata l’unica via di uscita politicamente corretta, dopo la “demonizzazione” degli idrocarburi (gas naturale incluso). Ora quindi tutte le energie (è il caso di dire) vengono convogliate verso il nucleare.

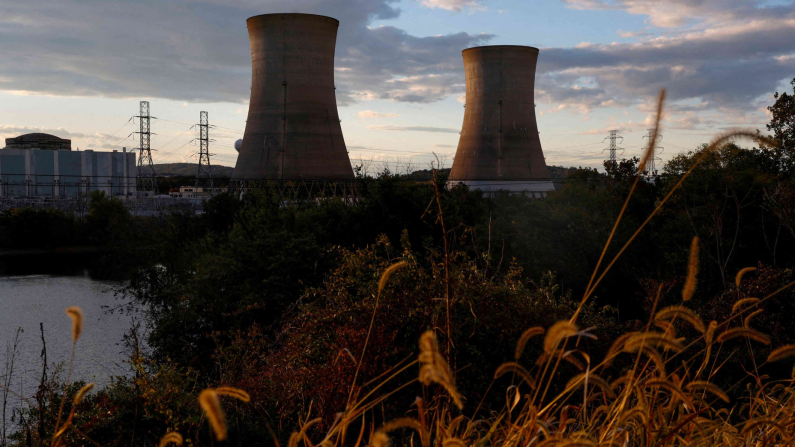

A luglio, il Regno Unito ha dato il via libera alla costruzione della centrale di Sizewell C nell’Inghilterra orientale. Negli Stati Uniti, colossi tecnologici come Microsoft, Amazon e Google hanno siglato accordi a lungo termine per l’energia nucleare destinata ad alimentare i loro data center, tra cui spicca l’intesa ventennale di Microsoft per riavviare la famigerata centrale di Three Mile Island, in Pennsylvania, chiusa da anni.

Il conflitto in Ucraina ha contribuito a riportare il nucleare al centro dell’agenda europea, favorendo la nascita, nel 2023, dell’Alleanza nucleare europea e sollecitando una maggiore produzione interna di energia, dopo lo scotto pagato dalla dipendenza eccessiva dal gas naturale russo.

Secondo i calcoli della Wna, nel 2025 i reattori di tutto il mondo richiederanno circa 69 mila tonnellate di uranio; e per il 2040, questa cifra potrebbe più che raddoppiare, raggiungendo oltre 150 mila tonnellate, nello scenario di “domanda media”. In caso di crescita elevata, la domanda potrebbe perfino superare le 200 mila tonnellate. Ma anche nello scenario più prudente, la domanda di uranio supererebbe comunque le 107 mila tonnellate entro il 2040. Attualmente, le centrali nucleari di tutto il mondo producono un totale di circa 372 gigawatt di elettricità. Entro il 2040, la capacità è destinata ad aumentare di quasi l’85%, raggiungendo i 686 gigawatt secondo lo scenario “medio”. Le riserve di uranio conosciute sono sufficienti a soddisfare queste esigenze, ma trasformare tali risorse in combustibile utilizzabile richiederà un significativo sforzo estrattivo e di raffinazione.

Il Kazakistan, attuale leader mondiale, vedrà un aumento della produzione nel breve termine grazie a nuovi progetti, ma si prevede un calo negli anni Trenta del secolo, quando le miniere più vecchie si esauriranno. Il Canada, invece, si prepara a un’espansione significativa: nei prossimi anni prevede nuovi progetti che, entro la metà degli anni ’30, potrebbero consentire al Canada di superare il Kazakistan come principale fornitore. Negli Stati Uniti, dove l’industria mineraria dell’uranio è in declino da decenni, si prevede una ripresa con la riapertura di miniere inattive e l’avvio di nuovi siti. L’Australia dovrebbe registrare un aumento della produzione nei primi anni ’30, seguito da un calo con l’esaurimento delle miniere esistenti. L’Africa, infine, continuerà a giocare un ruolo centrale, guidata dalla Namibia e con nuovi progetti anche in Niger, Tanzania, Zambia.

La produzione di uranio mostra segnali di ripresa già da alcuni anni: gli investimenti in esplorazione sono più che raddoppiati dal 2020, ma la produzione rimane al di sotto del picco del 2016.

Durante il Simposio nucleare mondiale, tenutosi a Londra dal 3 al 5 settembre, diversi relatori hanno evidenziato un’ondata di interesse finanziario per i progetti nucleari. «Vogliamo destinare una quantità significativa di capitale alla transizione energetica, e il nucleare ne è una componente chiave», ha affermato Mark Muldowney di Bnp Paribas. Victoria Kalb di Ubs ha aggiunto: «La domanda di nucleare da parte degli investitori è così forte che è difficile descriverne l’entità». Anche le istituzioni finanziarie internazionali, come la Banca Mondiale, hanno segnalato la disponibilità a finanziare progetti nucleari ai Paesi con accesso limitato al capitale.