Intorno al 440 a.C., il drammaturgo Sofocle (496-406 a.C.) sconvolse il mondo dell’antica Grecia con un’opera teatrale in cui una giovane ragazza sfida un tiranno assetato di potere. A oltre duemila anni dalla prima rappresentazione, Antigone rimane uno dei drammi più provocatori della Storia, invitando i lettori a confrontarsi con domande fondamentali sulla verità, l’amore e la giustizia.

GUERRA E PIETÀ IN ANTIGONE

Quando la città-stato greca di Tebe precipita nel caos in seguito all’esilio volontario del re, Edipo, i suoi due figli, Eteocle e Polinice, si contendono il trono: radunano eserciti, combattono e si uccidono a vicenda in battaglia. Creonte, loro zio, sale al trono e mentre concede a Eteocle una sepoltura onorevole, accusa Polinice di tradimento e lo dichiara indegno di sepoltura: «È stato proclamato in tutta la città che nessuno piangerà quest’uomo né gli darà una sepoltura adeguata. Deve essere lasciato in vista di tutti, insepolto, il suo corpo fatto a pezzi dagli avvoltoi e dai cani selvatici».

Per gli antichi greci, negare una sepoltura adeguata ai defunti era una delle peggiori punizioni possibili: il funerale segnava il passaggio all’aldilà, luogo in cui l’anima del defunto poteva ricongiungersi con amici e parenti. Oltre a commemorare la vita e garantire il tanto desiderato ricongiungimento dopo la morte, i riti funebri avevano anche lo scopo di onorare gli dei, che sovrintendevano all’esistenza dell’anima oltre la vita terrena. L’esempio più toccante del valore dato dai greci alla sepoltura dei propri cari si trova forse nell’Iliade di Omero in cui, alla fine dell’opera, lo sconfitto re di Troia, Priamo, implora che il corpo mutilato del figlio venga sepolto come si addice a un principe.

Creonte aggiunge però una clausola al suo decreto: la disobbedienza sarà punita con la morte. Tutti acconsentono, tutti tranne Antigone, la giovane sorella di Eteocle e Polinice che rifiuta di negare al fratello una sepoltura adeguata. Nulla viene detto riguardo alla sua opinione sul ruolo di Polinice nella guerra civile, ma lei è la sorella e lo ama profondamente. Per la ragazza, questo è sufficiente per garantire un trattamento equo a entrambi i fratelli.

Antigone si oppone al decreto di Creonte invocando gli dei: «Non pensavo che i tuoi decreti fossero così potenti da prevalere sulle leggi immutabili e non scritte degli dei». Questa affermazione riflette una tensione fondamentale nelle società dell’antica Grecia: quella tra politica e religione. Agli occhi di Creonte, la legge deve essere sempre rispettata, come egli stesso afferma: «Non c’è crimine più grave della disobbedienza». In seguito, confessa di non voler offendere gli dei, ma il desiderio di affermare la propria autorità legale finisce per prevalere sulla sua devozione religiosa.

A differenza dello zio, Antigone non crede che la legge dello Stato sia assoluta, ritenendo invece che se contraddice le intuizioni umane fondamentali sancite dalla tradizione e dall’autorità divina, la legge può essere violata. Ed è vero soprattutto quando la legge risponde alla volontà di un uomo spinto da motivazioni discutibili. Come Antigone, il pubblico di Sofocle, amante della democrazia, avrebbe trovato dubbio il tentativo di Creonte di centralizzare il potere, se non addirittura ingiusto.

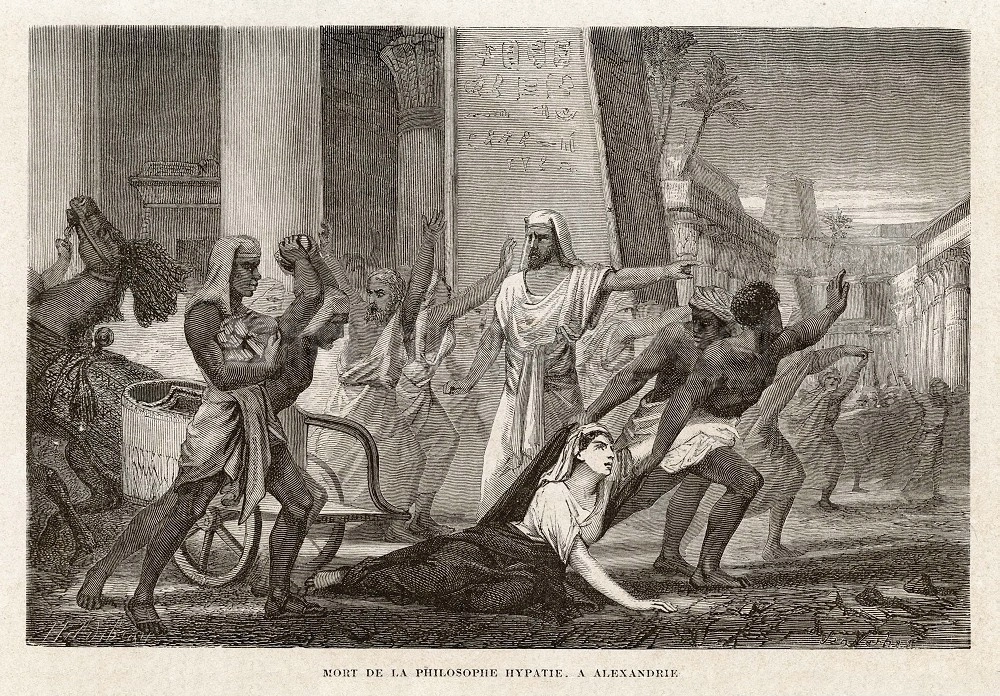

Convinta di essere dalla parte della giustizia, Antigone celebra segretamente i riti funebri per Polinice. Creonte, resosi conto che qualcuno ha disobbedito ai suoi ordini vuole arrestare il colpevole, per mostrare al popolo di Tebe che andare contro la sua autorità ha delle conseguenze. Quando una guardia torna con la sua giovane nipote, il re è sconvolto, Antigone confessa la propria disobbedienza senza scusarsi, e Creonte la condanna a morte.

Entra in scena il veggente Tiresia. Secondo gli antichi greci i veggenti erano interpreti delle intenzioni degli dei, Tiresia è al servizio di Tebe da generazioni e i suoi consigli sono rispettati anche da Creonte. Egli avverte il re che gli dei si oppongono alla sua sentenza e che soffrirà molto se non cambierà idea. Dice Tiresia: «Tutti gli uomini possono sbagliare, ma chi – una volta commesso un errore – non persevera e fa ammenda del male in cui è caduto, non è più stolto né sventurato. L’ostinazione è segno di grettezza».

Creonte ha la possibilità di rivedere la propria posizione, accettare i limiti del proprio potere ed evitare la catastrofe, ma è irremovibile e accusa il fidato veggente di follia e corruzione. Tiresia se ne va e Creonte, turbato dalle sue parole, si rivolge al coro degli anziani: «Sarebbe terribile obbedire [a Tiresia], ma non più terribile che opporgli resistenza». Lentamente cambia idea, decide infine di seguire i consigli del veggente liberando Antigone e invertire così il corso degli eventi. Ma è un cambiamento di opinione non dettato dal cuore: teme che gli dei possano punirlo e privarlo del regno. Non accenna alla lealtà di Antigone verso il fratello, né tanto meno alla sua rettitudine nel voler celebrare un funerale.

Purtroppo, il ripensamento di Creonte arriva troppo tardi: Antigone, non volendo soccombere a un uomo ingiusto, si è tolta la vita, così come il figlio di Creonte, Emone, suo promesso sposo. Anche la moglie di Creonte, Euridice, appresa la morte del figlio, segue il suo esempio. Nella scena finale, Creonte pronuncia parole piene di rimorso e autocommiserazione: «.. rovina è tutto/a me dintorno, e sopra il capo mio / un destino implacabile piombò».

Nessuna nuova legge o decreto poteva cambiare quelle che Antigone considerava delle verità: l’amore per il fratello, il dovere di proteggerlo in quanto sorella e il dare ai morti adeguata sepoltura. Come ha osservato il docente di Storia greca antica Edmund Stewart: «Le azioni di Antigone non nascono da un impeto di rabbia né derivano da un bisogno adolescenziale di ribellarsi alle regole». La sua motivazione è molto più nobile e la sua chiarezza morale esemplare, non è disposta a rinnegare i propri valori e convinzioni ed è pronta a difenderli dalla violenza di un tiranno.

Antigone dimostra in questo un coraggio incrollabile: non teme la punizione, negando persino a Creonte il diritto di toglierle la vita. L’antica Grecia è stata sì la culla della democrazia, ma non sostenne mai l’uguaglianza politica tra i sessi, e il personaggio di una giovane, non sposata, che sfida pubblicamente un re – che nessuno aveva il coraggio di provocare – per il pubblico greco deve essere stata una presa di posizione radicale.

Sofocle dà vita alla devozione di Antigone verso il fratello con una testimonianza sul valore della democrazia, ideale politico sacrosanto dei Greci, rendendo l’eroina mitologica un personaggio controverso ma affascinante sia per gli spettatori che per i lettori.

LA SOLITUDINE DEL TIRANNO

Uno degli aspetti più agghiaccianti dell’opera è il silenzio che accompagna Creonte. Chi lo circonda non è disposto a parlare o viene zittito dai suoi aggressivi richiami al fatto che il dissenso porterà alla morte. Le sue decisioni vengono messe in discussione, ma egli rifiuta di prendere pienamente in considerazione le opinioni dei suoi interlocutori.

Tiresia viene accusato e allontanato, mentre il consiglio degli anziani di Tebe accetta i comandi rabbiosi di Creonte. Persino Emone cerca cautamente di persuaderlo che i Tebani provano pietà per Antigone e che la pena di morte è una punizione troppo severa. Creonte respinge le preoccupazioni del figlio, chiedendogli con orgoglio: «Ora la città mi dirà come governare?». Emone gli ricorda che sta parlando con egoismo, come qualcuno che pensa che il suo giudizio sia assoluto e che vuole «calpestare gli dei».

Il re reprime con la forza il dissenso, non ammettendo che l’espressione libera e onesta sia essenziale per valutare la validità delle sue scelte. E quando le idee non possono venire manifestate senza ripercussioni violente, significa che chi detiene il potere è accecato fino al punto di distruggere se stesso e tutto ciò che lo circonda.

Nel 1977, Natan Sharansky fu rapito dal KGB sovietico per aver divulgato informazioni segrete alle autorità statunitensi. Trascorse circa dieci anni in una tetra prigione di Lefortovo a Mosca e in un gulag siberiano, leggendo libri della grande biblioteca della prigione, che gli intellettuali condannati erano riusciti a compilare. Il suo libro di memorie trae ispirazione dai testi antichi e tra i personaggi che più lo colpirono c’era Antigone.

Sharansky riflette: «Spinta dal destino, [Antigone] rifiutò di violare i valori fondamentali ed eterni e vide la sua missione nel portare amore, non odio. … Tutti questi personaggi, mi sembrava, si approssimavano a me da vari Paesi e attraverso i secoli. ‘Vedi’, mi dicevano, ‘non c’è nulla di nuovo in questo nostro mondo. Ma quante cose valgono la pena di essere vissute e per le quali, se necessario, anche morire’».