Molte religioni credono in un paradiso celeste, libero dal dolore e dalla sofferenza della vita terrena. Nel corso della Storia, gli artisti hanno immaginato regni superiori nascosti, dandoci un’idea di come potrebbe essere raggiungere la salvezza.

Al Metropolitan Museum of Art di New York si può ammirare un pantheon di dei e divinità dai colori gioiosi in una mostra d’arte buddista tibetana, Mandala: Mapping the Buddhist Art of Tibet esplora il mondo segreto dell’arte sacra buddista himalayana attraverso circa mille dipinti, sculture e oggetti rituali, tra cui tessuti, costumi, armi e strumenti musicali. Il curatore Kurt Behrendt è un associato del museo per l’arte dell’Asia meridionale. La maggior parte degli oggetti esposti risale al periodo compreso tra l’XI e il XV secolo e non era destinata al pubblico ma alla devozione privata.

Ogni opera d’arte buddista tibetana contiene una complessa iconografia (sistema di immagini che trasmette significati specifici) che si riferisce al Buddismo Vajrayana, noto anche come Buddismo tantrico o esoterico. Secondo il catalogo della mostra: «Oggi il tantra [pratica tantrica] è diventato quasi sinonimo di pratica sessuale yogica, il che non è esatto, poiché in realtà è un’unione concettuale delle qualità distintive associate alle divinità maschili e femminili. In sostanza, il maschio incarna il concetto e la femmina rappresenta l’azione della sua realizzazione». La parola sanscrita tantra è stata rifiutata e in questo articolo usiamo Vajrayana, da Vajra“ (”fulmine” o ‘diamante’), riferita al sé divino indistruttibile, che è stato contaminato dall’ego e dalle ricerche terrene. Il Vajrayana si riferisce quindi alla coltivazione spirituale del nostro sé divino innato.

Secondo i buddisti tibetani, queste opere d’arte introducono agli insegnamenti del Buddismo Vajrayana sulla via della salvezza.

LINGUAGGIO DEL BUDDISMO TIBETANO

Nel corso della Storia, c’è stato più di un Buddha, termine sanscrito che indica un risvegliato o un illuminato. Il più conosciuto è il fondatore del buddismo: Gautama Buddha, noto anche come Shakyamuni Buddha, spesso definito il Buddha storico.

Shakyamuni Buddha nacque come principe Siddharta Gautama (563 – 483 a.C.) a Lumbini, nell’attuale Nepal. Rinunciando al titolo reale e alle ricchezze materiali, Gautama divenne un asceta errante che, dopo aver meditato sotto un albero di Bodhi, ottenne il nirvana. Il raggiungimento del nirvana da parte dei buddisti spegne le fiamme del desiderio, dell’odio e dell’ignoranza e interrompe il ciclo infinito di nascita, invecchiamento, malattia e morte (reincarnazione). Per il resto della vita Shakyamuni vagò per l’India impartendo il suo dharma (insegnamenti buddisti).

Nella prima metà del VII secolo, il Buddhismo Hinayana arrivò in Tibet dall’India (Hinayana è il percorso del Piccolo Veicolo verso la salvezza). Secondo A World History of Art, di Hugh Honour e John Fleming, il Buddhismo Hinayana vedeva Buddha Shakyamuni come un mortale e i suoi insegnamenti come una filosofia per l’auto-salvezza, mentre il successivo percorso Buddhista Mahayana, o del Grande Veicolo verso la salvezza vedeva il Buddha Shakyamuni come un dio.

Intorno al 760 d.C. il re tibetano Trisong Dretsen invitò il maestro indiano Padmasambhava e l’abate dell’Università di Nalanda Shantarakshita a diffondere il buddismo Mahayana e ordinò che tutti i testi buddisti fossero tradotti in tibetano.

Secondo il Buddismo Vajrayana, quando Padmasambhava portò gli insegnamenti in Tibet, epurò la terra dalle forze maligne, compresi i demoni. Alcune anime di questi demoni furono salvate quando si convertirono al Buddismo e ne divennero i protettori.

TRADIZIONE ARTISTICA BUDDISTA TIBETANA

Nelle prime forme artistiche del Buddismo Hinayana il Buddha non è raffigurato, ma viene rappresentato come una ruota che simboleggia i suoi primi insegnamenti, Dharmachakra (Ruota della Legge). Si dice che questi insegnamenti abbiano illuminato il mondo e tutti gli esseri senzienti. La ruota simboleggia anche il ciclo eterno della reincarnazione. La figura del Buddha compare nell’arte buddista mahayana. Secondo A World History of Art: «Da un punto di vista trascendentale, il Buddha storico [Shakyamuni] veniva visto come un’illusione in un mondo illusorio; questo paradossalmente gli permetteva di essere rappresentato da immagini, perché anche tutte le immagini sono illusorie. A un livello intellettuale più basso, il Mahayana aprì la porta al culto di un pantheon buddista di divinità visualizzate antropomorficamente».

Gli artisti buddisti tibetani, guidati dai monaci, dipingevano secondo l’iconografia buddista. Su The Oxford Companion to Art si legge: «Le divinità venivano rappresentate secondo regole precise che si trovano in manuali, Sadhanas (Invocazioni), che specificano l’aspetto di ogni divinità, i suoi attributi, i colori, gli abiti, gli ornamenti, la postura e gli assistenti, mentre altri manuali forniscono le misure e le proporzioni da rispettare».

Si legge inoltre che gli artisti buddisti tibetani «dovevano essere fisicamente, moralmente e ritualmente puri» perché, dopo tutto, stavano raffigurando esseri divini: Buddha, bodhisattva e luohan (santi asceti discepoli del Buddha Shakyamuni). I buddisti che raggiungono lo stato di realizzazione della Buddhità (il rango di Buddha) si liberano dalla reincarnazione, il ciclo costante di rinascita e sofferenza che i buddisti chiamano samsara. I bodhisattva sono esseri illuminati dotati di grande compassione, che hanno rimandato la propria salvezza fino a quando tutti gli esseri senzienti non saranno stati salvati. Un bodhisattva fa voto di raggiungere l’illuminazione solo per aiutare gli altri, un atto altruistico chiamato bodhicitta.

Nella prima iconografia buddista, tre bodhisattva circondano il Buddha Shakyamuni. Ognuno di essi rappresenta le virtù del Buddha: saggezza (Bodhisattva Manjushri), compassione (Bodhisattva Avalokiteshvara) e onnipotenza (Bodhisattva Vajrapani). I buddisti tibetani tengono in grande considerazione il Bodhisattva Avalokiteshvara, chiamato “Chenrezig” in tibetano, come patrono del Tibet. Credono inoltre che ogni Dalai Lama (capo del buddismo tibetano) sia la reincarnazione del Bodhisattva Avalokiteshvara.

I lama (insegnanti buddisti tibetani) consacravano dipinti e sculture. Sul retro dei dipinti gli artisti scrivevano mantra (versi sacri) e i Buddha viventi talvolta vi imprimevano le impronte dei loro palmi. Gli scultori lasciavano un vuoto all’interno delle sculture per inserire oggetti devozionali durante le cerimonie di consacrazione.

L’ARTE BUDDISTA HIMALAYANA

Nella mostra si possono ammirare numerose opere d’arte e oggetti sacri buddisti provenienti dalla regione himalayana, esempi della ricca gamma di influenze spirituali e artistiche che si ritrovano nell’arte buddista tibetana, e la maggior parte è successiva all’XI secolo.

Gli artisti di questa regione hanno sviluppato stili regionali diversi, influenzati dai Paesi vicini: nel Tibet occidentale presenta un’impronta nepalese e dell’India meridionale, mentre nel Nord e nell’Est segue un caratteristico stile cinese.

È esposta anche una scultura in arenaria del Bodhisattva Vajrapani, il portatore di fulmini, protettore e guida di Shakyamuni, risalente al VII secolo o all’inizio dell’VIII. Nel buddismo tibetano, vajra (fulmine) non è un termine letterale, ma si riferisce alla coscienza pura che porta all’illuminazione. Vajrapani solleva uno scettro vajra verso il cielo, simboleggiando questo risveglio spirituale, e appoggia l’altra mano su un piccolo essere, personificazione della rabbia. Uno dei poteri di Vajrapani è quello di aiutare gli adepti a superare l’odio e emozioni simili, che ostacolano l’illuminazione.

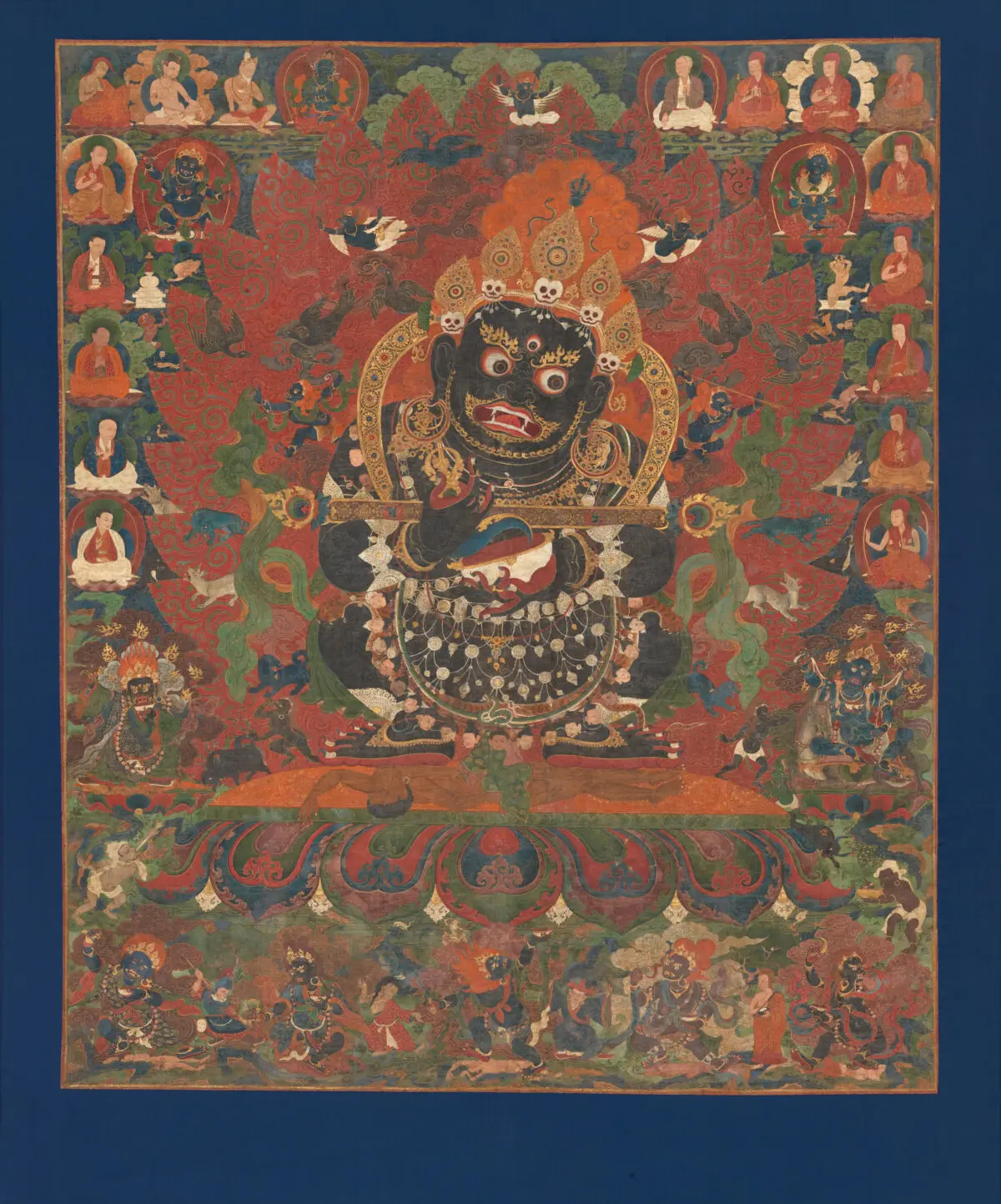

Alcune di queste opere raffigurano divinità protettrici iraconde chiamate Herukas, come Mahakala, una manifestazione di Avalokiteshvara, il bodhisattva della compassione. Gli Heruka sembrano demoniaci, ma il loro unico scopo è quello di servire e salvare gli esseri senzienti.

Una rara scultura di Mahakala in pietra nera dell’India orientale dell’XI-XII secolo e un mandala tibetano del XVI secolo Mahakala, Protettore della Tenda mostrano come gli artigiani abbiano introdotto stili artistici regionali pur attenendosi alla tradizionale iconografia buddista nata in India.

Gli artigiani dell’India orientale scolpirono il Mahakala in pietra nera durante la dinastia Pala, che durò dall’VIII al XII secolo. Una mandorla fiammeggiante (un’ellisse di luce divina emanata da un essere sacro) circonda la divinità a quattro braccia mentre siede in una posa regale, con una gamba a penzoloni. Il suo “terzo occhio”, al centro della fronte, indica il suo livello di illuminazione che gli permette di vedere i regni ultraterreni. Indossa un diadema a forma di teschio e brandisce una spada sopra la testa. Nelle altre mani tiene un khatvanga (scettro rituale) e una coppa a forma di teschio. Sul piedistallo, due devoti donatori si prostrano sopra un’iscrizione.

In “Mahakala, Protettore della Tenda” la feroce divinità tiene in mano un coltello rituale per lo scuoiamento a forma di mezzaluna, chiamato “kartika”, con un manico di vajra. Come nella scultura in pietra nera, indossa una corona di teschi ed è racchiusa in una mandorla fiammeggiante, ma quest’ultimo motivo è dipinto in stile nepalese. Le figure ai margini del dipinto rappresentano il lignaggio di Mahakala.

MANDALA MISTERIOSI

L’insegnamento del mandala si svolge «in senso orario dall’esterno verso il centro». Nella parte superiore, è raffigurata una stirpe di monaci che risale al maestro indiano (mahasiddha) a cui si riferisce l’insegnamento. Lungo la parte inferiore, le divinità proteggono lo spazio. La divinità principale siede al centro, circondata da figure divine; questo gruppo si trova all’interno di un palazzo quadrato con quattro porte. I cerchi indicano i regni divini delle divinità.

Anche i progetti dei monasteri buddisti si basano sulla disposizione dei mandala. Per esempio, quando il re Trisong Detsen commissionò il monastero di Samye a Lhasa, si basò sul monastero di Odantapuri nel Bihar, in India. Completato nel 775, ogni elemento del monastero di Samye fu progettato per una pratica sacra solenne. Secondo l’Istituto Samye: «I sentieri che circondano gli edifici permettevano ai monaci e ai visitatori di camminare intorno per arrivare a prostrarsi davanti alle immagini del corpo, della parola e della mente risvegliati».

I buddisti che entravano nel monastero e nei suoi 108 templi riccamente decorati con esseri celestiali, percorrevano il cosmo buddista come stabilito dalla pianta del mandala: dalla periferia al centro. Il muro esterno del monastero rappresenta i confini del mondo (le montagne Cakravada), mentre il tempio principale a tre piani al centro rappresenta il Monte Meru, al centro del cosmo. Ogni piano del tempio principale rappresenta un diverso stile di architettura buddista: Tibetano, Indiano e Cinese Han. Quattro stupa colorati (piccoli santuari) segnano ogni angolo del monastero. Il Chemcok Heruka Mandala della metà del XII secolo, proveniente dal monastero di Taklung, a 75 miglia a nord della capitale tibetana Lhasa, si basa su due testi Vajrayana dell’VIII secolo. L’artista ha utilizzato lo stile indiano Pala con colori saturi e motivi audaci, come il vajra che punta nelle quattro direzioni. Al centro, la divinità Chemcok Heruka abbraccia la sua consorte Dhatishvari. Le manifestazioni esoteriche dei principali bodhisattva circondano la coppia. Il Bodhisattva Manjushri, che guida e protegge la conoscenza buddista, appare come Yamantaka, che significa ‘distruttore o conquistatore della morte’, cioè la distruzione del ciclo delle rinascite.

Alla fine del XII secolo, un mecenate tibetano commissionò a un artigiano nepalese la creazione del “Manjuvajra Mandala”, un’altra forma del Bodhisattva Manjushri. Diverse manifestazioni del bodhisattva attraversano la parte superiore del mandala per aiutare l’osservatore ad accedere agli insegnamenti Vajrayana. Secondo gli esperti si tratta di un dipinto nepalese, per lo stile intricato e le figure piene, e anche per alcuni motivi utilizzati sulle copertine dei manoscritti nepalesi del XII secolo.

BUDDISTI DEVOTI

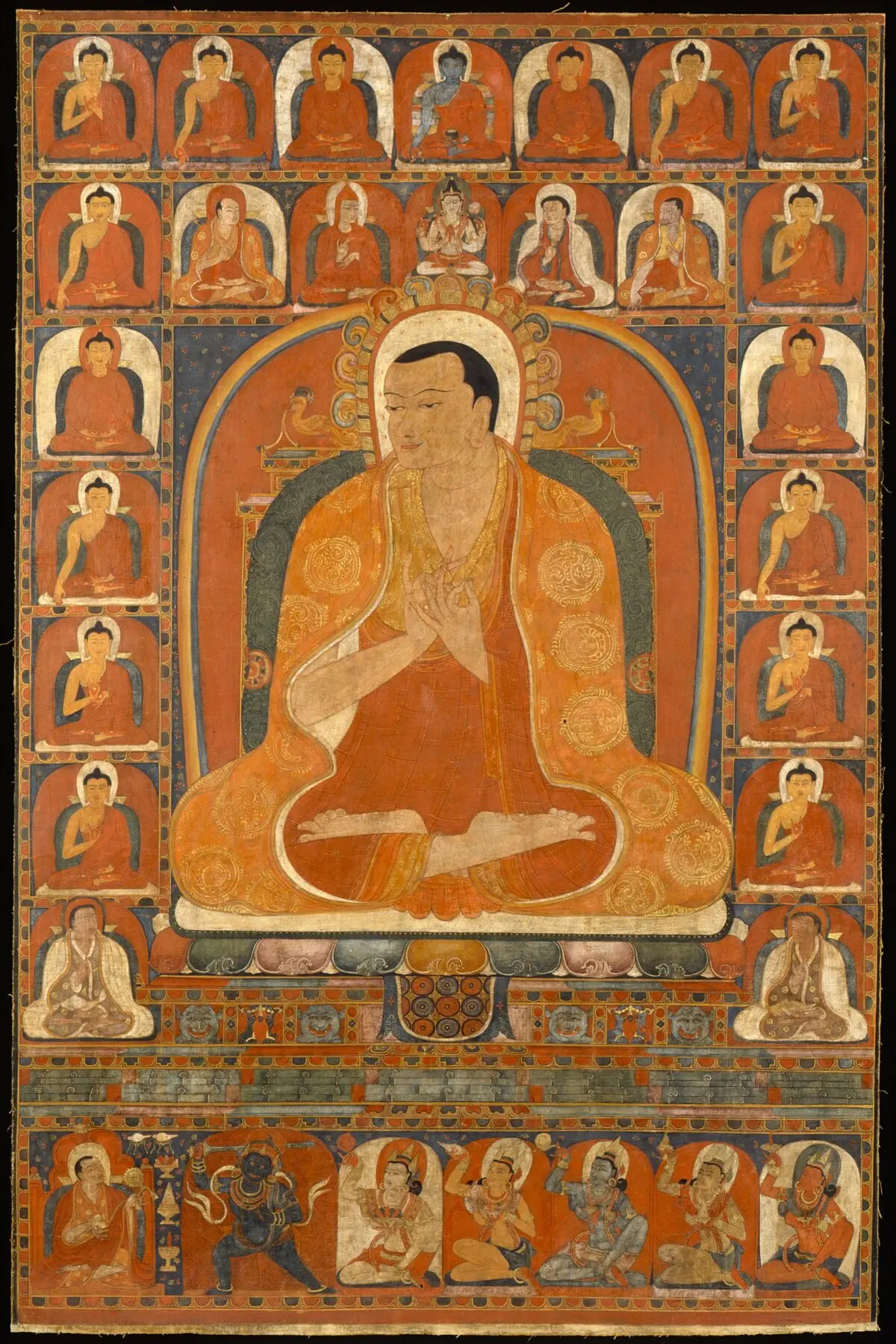

L’arte evidenzia spesso il lignaggio del buddismo tibetano, soprattutto nei ritratti di monaci buddisti realizzati per ispirare devozione. Questi ritratti idealizzati erano di tibetani studiosi dei testi Vajrayana e di maestri indiani in grado di guidare gli studenti negli insegnamenti. Nel Ritratto di un maestro Kadam con Buddha e il suo lignaggio, un giovane monaco siede come Shakyamuni Buddha: a gambe incrociate nella posizione del loto (vajrasana) su un fiore di loto in cima a un trono di leoni. L’aureola e la mandorla arcobaleno simboleggiano il suo stato di risveglio. Tiene le mani in un mudra di insegnamento (un segnale di mano divino). Sette Buddha della Medicina sono allineati nella parte superiore del mandala. Il Bodhisattva Shadakshari Avalokiteshvara (una manifestazione a quattro braccia del bodhisattva) è al centro, direttamente sopra il monaco. I Buddha celesti del mondo delle dieci direzioni (un concetto buddista delle direzioni dell’universo) incorniciano gli assi verticali.

Solo i devoti buddisti tibetani che percorrono il sentiero Vajrayana verso il nirvana, abbandonando il regno umano e completando la coltivazione, possono veramente accedere ai misteri del mandala. Non li divulgherebbero mai. Noi possiamo solo deliziarci di queste opere celestiali e sognare di quello che si trova al di là del velo.