Attraversiamo un’epoca improntata al secolarismo. Calvin Coolidge, un ex presidente, disse che «gli interessi dell’America sono gli affari». Sicuramente, per molte persone fare e guadagnare soldi sembra essere un problema prioritario. Anche nel mondo della musica, un importante compositore contemporaneo ha osservato: «Ho iniziato a lavorare in un negozio di dischi quando ero bambino. La prima cosa che ho capito della musica era che la si vendeva; in altre parole, la gente la pagava».

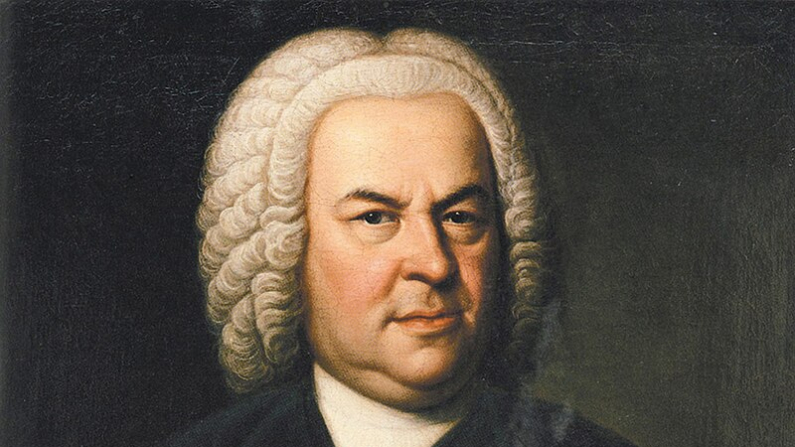

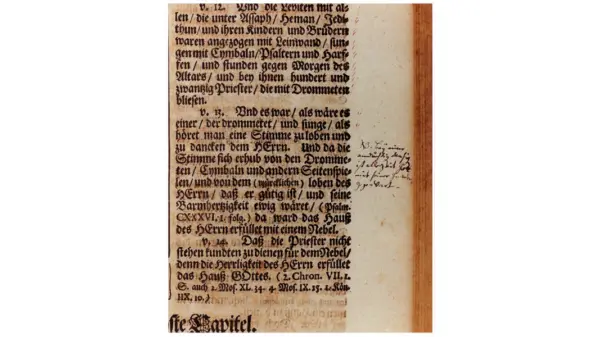

Un simile modo di pensare può essere messo a confronto con quello di Johann Sebastian Bach, uomo e artista vissuto circa quattro secoli fa, quindi in un’altra epoca, e in un altro Paese. Nelle sue opere spesso si trova la scritta «Solo per la gloria di Dio». E a margine dei libri della sua biblioteca personale si possono leggere annotazioni come «Dove c’è una musica religiosa, Dio è sempre presente con la sua grazia» e «La musica è dettata dallo spirito di Dio».

Johann Sebastian Bach nacque nel 1685 a Eisenach, nell’attuale Germania centrale, era discendente di una straordinaria famiglia che vantava ben sette generazioni di musicisti professionisti e di compositori. Nel suo albero genealogico figurano organisti, musicisti da camera, maestri di coro e compositori, ma la loro arte era secondaria rispetto alla fede fervente che li animava.

La famiglia Bach, sparsa nei vari regni germanici, ogni anno celebrava una riunione ed è significativo che, come prima cosa quando tutti si erano riuniti, l’usanza fosse cantare un inno.

GLI STUDI

Dall’età di otto anni, Bach inizia a cantare nel coro e impara rapidamente tutti gli strumenti a tastiera, a corda e a fiato. A diciotto anni diventa organista della Chiesa Nuova di Arnstadt e venti anni dopo, periodo in cui ricopre una serie di incarichi sempre più prestigiosi, diventa cantore e direttore musicale della magnifica Chiesa di San Tommaso a Lipsia, dove rimane fino alla morte nel 1750.

I suoi impegni erano impressionanti: insegnava composizione, si esercitava, eseguiva e dirigeva le funzioni religiose, scriveva più di tre serie di cantate per ogni domenica dell’anno liturgico e produceva capolavori come la Messa in si minore, le Passioni di San Matteo e di San Giovanni, il Magnificat, gli Oratori di Natale e di Pasqua e decine di altre opere per vari strumenti solisti ed ensemble.

La produzione è sorprendente, ma ancora più sorprendente è che la potenza espressiva di ogni nota di ogni brano, religioso o profano, è pervasa dalla «gloria di Dio», a cui sono dedicati. In effetti, non c’è distinzione tra sacro e profano nelle sue composizioni.

Parlava poco di sé, a parte qualche osservazione di passaggio come: «Lavoro molto». Sebbene non fosse trattato molto bene dai suoi superiori alla St. Thomas, Bach si preoccupava di come vivere agli occhi di Dio piuttosto che agli occhi degli uomini. A lui importava poco quello che pensavano gli altri.

BACH UOMO

A parte i ricordi di amici e familiari, alcune lettere e alcuni documenti legali, si sa poco di Bach uomo. Sappiamo però che amava il suo caffè mattutino, la sua pipa e amava la sua prima moglie, Maria Barbara, che gli diede sette figli. Dopo la morte di quest’ultima, amò la seconda moglie, Anna Magdalena, dalla quale ebbe altri 13 figli.

A volte si dimostrava schietto, ma aveva un carattere irascibile e una volta, durante una prova, lanciò la sua parrucca contro un musicista distratto.

Tuttavia era anche gentile. Quando uno dei suoi allievi preferiti, Johann Philipp Kirnberger, si ammalò per diverse settimane, il maestro andò a casa del ragazzo per farlo proseguire con le lezioni. In seguito, quando lo studente lo ringraziò, Bach gli chiese di non esprimere gratitudine, ma solo di promettere che avrebbe trasmesso quello che gli era stato insegnato.

LE PASSIONI DI BACH

Statistiche, aneddoti e analisi critiche non riescono a dirci tutto quello che esprime la musica di Bach, questo servo di Dio, forse il più grande di tutti i musicisti. L’espressione più profonda della sua fede si trova nelle Passioni di San Giovanni e di San Matteo. La loro struttura drammatica, la visione e la potenza espressiva le collocano ai vertici della nostra tradizione musicale occidentale.

Durante la Settimana Santa cristiana, nella Chiesa primitiva era consuetudine leggere la storia degli ultimi giorni di Cristo. All’epoca di Bach, questa storia, la Passione, era diventata una narrazione musicale, un fenomeno straordinario che non ha precedenti nel nostro canone musicale: ogni anima presente in chiesa diventava un partecipante.

Una voce solista legge le parole dell’Evangelista, ai solisti vengono assegnati i ruoli della storia narrata, l’intera congregazione si unisce ai cori e altri solisti testimoniano gli eventi che si svolgono, esprimendo la loro compassione, il dolore, il ringraziamento.

È meraviglioso che le persone si riuniscano per celebrare un mistero e per creare insieme qualcosa di così bello. Le Passioni di Bach affrontano l’eterna domanda «Perché soffriamo?». Le composizioni e le opere di grandi artisti ci danno forse l’unica risposta che possiamo tentare di cogliere: è Dio stesso che assume una forma umana, sopportando le sofferenze che i mortali soffrono, per offrire loro la vita eterna. È il fondamento su cui poggia la fede degli uomini ed è certamente la fonte delle offerte musicali di Bach a Dio e all’uomo.